芸人でマンガ家の矢部太郎が、最新エッセイマンガ『ご自愛さん』に込めた思いや、自身の“当たり前”がひっくり返ったエピソードを語った。

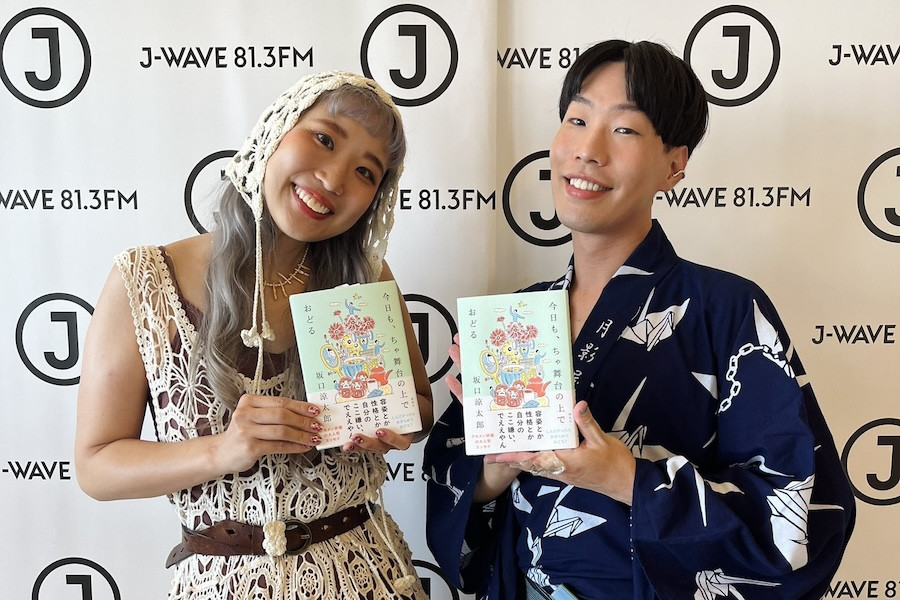

矢部が登場したのは、7月31日(木)放送のJ-WAVE『PEOPLE'S ROASTERY』(ナビゲーター:長井優希乃)の「VIBES JINRUIGAKU」。長井がゲストとともに「人と世界」について考えるコーナーだ。

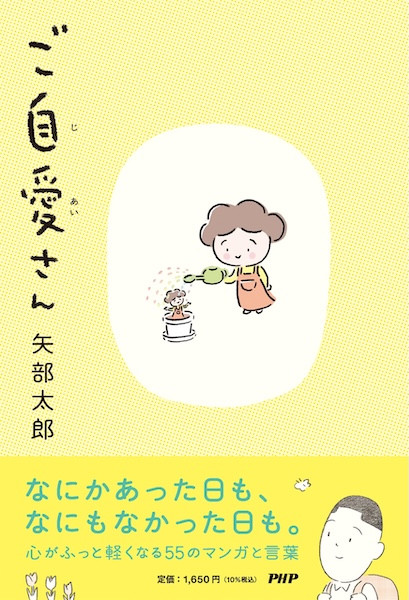

『ご自愛さん』は、月刊誌『PHP』で4年間連載してきたマンガと文章をまとめ、書き下ろしを加えたもの。『ご自愛さん』について、長井は「表紙に癒やされる……」と、しみじみとコメントした。

矢部:デザイナーさんとけっこういろいろ考えたので、うれしいです。

長井:じょうろで植木鉢にお水をあげている絵ですが、葉っぱや草にというよりも、自分自身に水をあげているかのようですね。

矢部:表紙で水をあげているのが、“ご自愛さん”というキャラクターです。

長井:素敵だな。『ご自愛さん』はもともと連載でしたが、連載を始めるにあたって、編集者さんとはどのようなやり取りがあったのでしょうか?

矢部:最初は「月1回の雑誌のなかで、マンガで『お悩み相談』のようなコーナーをやってみませんか?」というお話をいただきました。ただ、以前、お悩み相談をやったときに2~3回で終わってしまったこともあったので、「ちょっと自信がないな」と思って(笑)。それで「自分のお悩みを自分で考えてみる」みたいなマンガだったら書けるかも、ということで始めました。

長井:そういうことだったんですね。マンガだけではなく、マンガとエッセイという構成になっていますが、これはどういうふうに決まったのでしょうか?

矢部:「マンガとはまた別の角度で、文章も書けたらいいんじゃないかな?」というご提案をいただいて、「いいですね」と言って乗っからせていただきました。

長井:私、『ご自愛さん』を読んで、自分の悩みや疲れていた部分、心の澱(おり)などがほぐれていく感じがしました。

矢部:うれしいです。“読むお風呂”という感じですね。

長井:キャッチコピー、それかもしれない! アツアツではなく、ぬるめのお風呂ですね。

長井:みんな「ブレないで、ひとつのものを突き詰めるのがいい」と思っているけれど、「そうでもないかもね」という気持ちにさせてくれました。

矢部:僕自身、芸人をしたりマンガを書いたりといろいろするようになったことで、どちらかひとつだけで視野が狭くなっているときよりも助けられるような感じがしていたので、そういうことを書かせてもらいました。

長井:何個かやっていることで楽になるみたいなものは、どういうところから来ているのでしょうね?

矢部:僕、中学校時代とかは「ここにしか(居場所が)ない!」みたいな気持ちで、けっこうつらかった気がします。でも、大人になったらいろいろな自分を持てるようになってきたというか……。

長井:たしかに、中学生のときは「このクラスで生き抜けなかったら、もう終わりかも」みたいに思っちゃっていたけど、「そんなことないのか」と思いますね。もうひとつ好きなのが、70ページの『きりはなす』というタイトルのものです。最近、特に家にいるときに本当にスマホばかり見てしまっていて、ちょうど「ダメだな」と思っていたときだったので、このお話がグッときましたね。

矢部:でも、僕もまだ切り離せてないな(笑)。

長井:『きりはなす』というお話は、全部スマホでいっぺんにできると便利かもしれないけれど、実は「目覚ましは目覚まし時計にまかせる」というように、切り離せたほうがもしかしたらお得かもしれないというお話です。私もできていないからこそ、「切り離していこう」と思いました。(『ご自愛さん』は)すごく優しい哲学書みたいですね。

矢部:自分で相談して、自分で答えているから、そうなのかもしれないですね(笑)。

長井:それがいろいろな人のモヤモヤしたところと、共鳴するのかなと思います。

矢部:うれしいです。すごく個人的なことですが、「本質的なことが書けたらいいな」という気持ちで書いたので、読む人に何か感じてもらえたらなと思っています。

さらに長井は、『ご自愛さん』というタイトルに、矢部がどのような思いを込めたのかを訊く。

矢部:お手紙の結びに「ご自愛ください」と書くときには、相手の方を思って書きますよね。でも、僕は最初「ご自愛ください」の意味がわからなくて、「“ご自愛”っていうものがほしいのかな」と思っていました(笑)。字面的にはそういうふうにも読めますし、そういう意味もあってもいいんじゃないかなと思って。

長井:そうですよね。「Give me ご自愛」みたいな意味も、あってもいいですよね。

矢部:いつもは独白のように自分のことを書いていますが、今回は読む方のことをけっこう意識しながら、手紙みたいな感じで書いていました。ですから、単行本にするときには「いい封筒に入れて届けたいな」という思いでタイトルをつけて、装丁もこういうふうにしてみたという感じですね。

長井:これは、お手紙だったのか……。心にすごく優しく届いてくる言葉たちだったので、読んでいてうれしくなる本でした。

矢部:僕自身、あまり体力がないので「限界まで疲れていても読めるものを書きたいな」という気持ちがあるんですよね。

矢部:ほとんどのマンガ家さんが手塚先生の影響を受けているから、マンガを描くとなったら影響を受けないことは無理ですよね。僕は作風よりも、どちらかというと先生の哲学に影響を受けています。先生の『手塚治虫のマンガの描き方』では、「いちばん大事なことは、何を描いてもいいけど差別をしないこと」「ヒューマニズムを大切にすること」ということがけっこう念押しして描かれていて、それはすごく(心に)残っていますね。

長井:表現する人だからこそ、すごく大事ですよね。好きな作品はありますか?

矢部:『火の鳥』がすごく好きで、「火の鳥展」も2回行きました。過去から始まって、人類が滅亡するような未来が訪れて、そこからまたすごく時間が経って新しい知的生命体が生まれて、みたいなとんでもないスケールで書かれていて、壮大ですよね。

長井:たしかに。手塚治虫文化賞の受賞も、相当うれしかったんじゃないですか?

矢部:そうですね、まさか受賞できるなんて思っていないですからね。僕が受賞したのは第22回でしたが、勝手に「22代目の手塚治虫先生になった」という気持ちになりました(笑)。全然そんなことはないですけど、うれしかったです。

そんな矢部の“当たり前”や価値観がひっくり返った出来事を訊くと、芸人を始めたころの、あるロケでのエピソードを語ってくれた。

矢部:2000年くらいに、アフリカのナミビアという国で狩猟採集している、サン語を話す方たちの村に3カ月くらい住むというロケをやったことがあるのですが、けっこうびっくりすることばかりでした。たとえば、取ってきたものを老若男女みんなで分け合っていて、「誰かが独り占めするのは、すごく恥ずかしいことだ」みたいな話をされていて、「日本では、いまはこういう考え方がないな」と。「縄文時代とかはそうだったかな?」とか「こういう社会があるんだな」って、すごく(価値観が)ひっくり返りました。

長井:3カ月は、けっこう長いですよね?

矢部:そうですね。そこに住んで言葉を習うというような企画だったので、最初は言葉がわからなくて、徐々にコミュニケーションが取れるようになりました。

長井:言葉を使えるようになってコミュニケーションが取れたときは、うれしかったですか?

矢部:そうですね。「こっちが言ったことで笑ってくれている!」ということもありました。

最後に、矢部が仕事をするうえで特に大切にしていることを教えてもらった。

矢部:最近は「ほどほどに頑張ろう」みたいな気持ちが強いかもしれないですね(笑)。過去を振り返ると、「頑張るぞ!」と気合いを入れすぎてしまって空回りすることが多く、「アワアワしてしまったな」「キメすぎていたな」みたいなところがあるので、ほどほどに。今日も「ほどほどに」という気持ちで来ました(笑)。

長井:そういう気持ちで来ていただいて、うれしいです! 私も張り切りすぎる節があるので、その言葉を胸に、頑張りすぎずにほどほどに頑張ろうと思います。

矢部太郎の最新情報は公式X(@tarouyabe)まで。

J-WAVE『PEOPLE'S ROASTERY』のコーナー「VIBES JINRUIGAKU」では、“声でつながるフィールドワーク”と題し、自分の当たり前を問い直しながら人と世界について考えていく。放送は月曜~木曜の14時5分ごろから。

矢部が登場したのは、7月31日(木)放送のJ-WAVE『PEOPLE'S ROASTERY』(ナビゲーター:長井優希乃)の「VIBES JINRUIGAKU」。長井がゲストとともに「人と世界」について考えるコーナーだ。

短編マンガとエッセイで綴る、自身の小さな日常

芸人としてはもちろん、俳優、マンガ家など、幅広いフィールドで活躍する矢部。現在放送中のドラマ『19番目のカルテ』(TBS系)に、医師の天白龍馬役として出演中だ。また、マンガ『大家さんと僕』は、第22回手塚治虫文化賞 短編賞を受賞し、シリーズ累計135万部の大ヒットとなった。そのほか、『ぼくのお父さん』や『矢部太郎の光る君絵』など、さまざまな書籍をリリースしており、6月30日(月)には新刊『ご自愛さん』(PHP研究所)が発売された。『ご自愛さん』は、月刊誌『PHP』で4年間連載してきたマンガと文章をまとめ、書き下ろしを加えたもの。『ご自愛さん』について、長井は「表紙に癒やされる……」と、しみじみとコメントした。

矢部:デザイナーさんとけっこういろいろ考えたので、うれしいです。

長井:じょうろで植木鉢にお水をあげている絵ですが、葉っぱや草にというよりも、自分自身に水をあげているかのようですね。

矢部:表紙で水をあげているのが、“ご自愛さん”というキャラクターです。

長井:素敵だな。『ご自愛さん』はもともと連載でしたが、連載を始めるにあたって、編集者さんとはどのようなやり取りがあったのでしょうか?

矢部:最初は「月1回の雑誌のなかで、マンガで『お悩み相談』のようなコーナーをやってみませんか?」というお話をいただきました。ただ、以前、お悩み相談をやったときに2~3回で終わってしまったこともあったので、「ちょっと自信がないな」と思って(笑)。それで「自分のお悩みを自分で考えてみる」みたいなマンガだったら書けるかも、ということで始めました。

長井:そういうことだったんですね。マンガだけではなく、マンガとエッセイという構成になっていますが、これはどういうふうに決まったのでしょうか?

矢部:「マンガとはまた別の角度で、文章も書けたらいいんじゃないかな?」というご提案をいただいて、「いいですね」と言って乗っからせていただきました。

長井:私、『ご自愛さん』を読んで、自分の悩みや疲れていた部分、心の澱(おり)などがほぐれていく感じがしました。

矢部:うれしいです。“読むお風呂”という感じですね。

長井:キャッチコピー、それかもしれない! アツアツではなく、ぬるめのお風呂ですね。

読者に向けた手紙のような気持ちで書いた55のマンガと言葉

55の短編マンガが収録された『ご自愛さん』で、長井が特に気に入っている作品のひとつは『ブレる』だという。長井:みんな「ブレないで、ひとつのものを突き詰めるのがいい」と思っているけれど、「そうでもないかもね」という気持ちにさせてくれました。

矢部:僕自身、芸人をしたりマンガを書いたりといろいろするようになったことで、どちらかひとつだけで視野が狭くなっているときよりも助けられるような感じがしていたので、そういうことを書かせてもらいました。

長井:何個かやっていることで楽になるみたいなものは、どういうところから来ているのでしょうね?

矢部:僕、中学校時代とかは「ここにしか(居場所が)ない!」みたいな気持ちで、けっこうつらかった気がします。でも、大人になったらいろいろな自分を持てるようになってきたというか……。

長井:たしかに、中学生のときは「このクラスで生き抜けなかったら、もう終わりかも」みたいに思っちゃっていたけど、「そんなことないのか」と思いますね。もうひとつ好きなのが、70ページの『きりはなす』というタイトルのものです。最近、特に家にいるときに本当にスマホばかり見てしまっていて、ちょうど「ダメだな」と思っていたときだったので、このお話がグッときましたね。

矢部:でも、僕もまだ切り離せてないな(笑)。

長井:『きりはなす』というお話は、全部スマホでいっぺんにできると便利かもしれないけれど、実は「目覚ましは目覚まし時計にまかせる」というように、切り離せたほうがもしかしたらお得かもしれないというお話です。私もできていないからこそ、「切り離していこう」と思いました。(『ご自愛さん』は)すごく優しい哲学書みたいですね。

矢部:自分で相談して、自分で答えているから、そうなのかもしれないですね(笑)。

長井:それがいろいろな人のモヤモヤしたところと、共鳴するのかなと思います。

矢部:うれしいです。すごく個人的なことですが、「本質的なことが書けたらいいな」という気持ちで書いたので、読む人に何か感じてもらえたらなと思っています。

さらに長井は、『ご自愛さん』というタイトルに、矢部がどのような思いを込めたのかを訊く。

矢部:お手紙の結びに「ご自愛ください」と書くときには、相手の方を思って書きますよね。でも、僕は最初「ご自愛ください」の意味がわからなくて、「“ご自愛”っていうものがほしいのかな」と思っていました(笑)。字面的にはそういうふうにも読めますし、そういう意味もあってもいいんじゃないかなと思って。

長井:そうですよね。「Give me ご自愛」みたいな意味も、あってもいいですよね。

矢部:いつもは独白のように自分のことを書いていますが、今回は読む方のことをけっこう意識しながら、手紙みたいな感じで書いていました。ですから、単行本にするときには「いい封筒に入れて届けたいな」という思いでタイトルをつけて、装丁もこういうふうにしてみたという感じですね。

長井:これは、お手紙だったのか……。心にすごく優しく届いてくる言葉たちだったので、読んでいてうれしくなる本でした。

矢部:僕自身、あまり体力がないので「限界まで疲れていても読めるものを書きたいな」という気持ちがあるんですよね。

自身の当たり前や価値観を大きく変えた3カ月間の海外ロケ

子どものころから手塚治虫の作品が大好きで、その熱量はファンクラブに入るほどだったという矢部。長井は「マンガを描くときに『手塚治虫さんの影響を受けている』と感じることはありますか?」と、質問を投げかける。矢部:ほとんどのマンガ家さんが手塚先生の影響を受けているから、マンガを描くとなったら影響を受けないことは無理ですよね。僕は作風よりも、どちらかというと先生の哲学に影響を受けています。先生の『手塚治虫のマンガの描き方』では、「いちばん大事なことは、何を描いてもいいけど差別をしないこと」「ヒューマニズムを大切にすること」ということがけっこう念押しして描かれていて、それはすごく(心に)残っていますね。

長井:表現する人だからこそ、すごく大事ですよね。好きな作品はありますか?

矢部:『火の鳥』がすごく好きで、「火の鳥展」も2回行きました。過去から始まって、人類が滅亡するような未来が訪れて、そこからまたすごく時間が経って新しい知的生命体が生まれて、みたいなとんでもないスケールで書かれていて、壮大ですよね。

長井:たしかに。手塚治虫文化賞の受賞も、相当うれしかったんじゃないですか?

矢部:そうですね、まさか受賞できるなんて思っていないですからね。僕が受賞したのは第22回でしたが、勝手に「22代目の手塚治虫先生になった」という気持ちになりました(笑)。全然そんなことはないですけど、うれしかったです。

そんな矢部の“当たり前”や価値観がひっくり返った出来事を訊くと、芸人を始めたころの、あるロケでのエピソードを語ってくれた。

矢部:2000年くらいに、アフリカのナミビアという国で狩猟採集している、サン語を話す方たちの村に3カ月くらい住むというロケをやったことがあるのですが、けっこうびっくりすることばかりでした。たとえば、取ってきたものを老若男女みんなで分け合っていて、「誰かが独り占めするのは、すごく恥ずかしいことだ」みたいな話をされていて、「日本では、いまはこういう考え方がないな」と。「縄文時代とかはそうだったかな?」とか「こういう社会があるんだな」って、すごく(価値観が)ひっくり返りました。

長井:3カ月は、けっこう長いですよね?

矢部:そうですね。そこに住んで言葉を習うというような企画だったので、最初は言葉がわからなくて、徐々にコミュニケーションが取れるようになりました。

長井:言葉を使えるようになってコミュニケーションが取れたときは、うれしかったですか?

矢部:そうですね。「こっちが言ったことで笑ってくれている!」ということもありました。

最後に、矢部が仕事をするうえで特に大切にしていることを教えてもらった。

矢部:最近は「ほどほどに頑張ろう」みたいな気持ちが強いかもしれないですね(笑)。過去を振り返ると、「頑張るぞ!」と気合いを入れすぎてしまって空回りすることが多く、「アワアワしてしまったな」「キメすぎていたな」みたいなところがあるので、ほどほどに。今日も「ほどほどに」という気持ちで来ました(笑)。

長井:そういう気持ちで来ていただいて、うれしいです! 私も張り切りすぎる節があるので、その言葉を胸に、頑張りすぎずにほどほどに頑張ろうと思います。

矢部太郎の最新情報は公式X(@tarouyabe)まで。

J-WAVE『PEOPLE'S ROASTERY』のコーナー「VIBES JINRUIGAKU」では、“声でつながるフィールドワーク”と題し、自分の当たり前を問い直しながら人と世界について考えていく。放送は月曜~木曜の14時5分ごろから。

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。

radikoで聴く

2025年8月7日28時59分まで

PC・スマホアプリ「radiko.jpプレミアム」(有料)なら、日本全国どこにいてもJ-WAVEが楽しめます。番組放送後1週間は「radiko.jpタイムフリー」機能で聴き直せます。

番組情報

- PEOPLE'S ROASTERY

-

月・火・水・木曜13:30-16:00

-

長井優希乃