東京・麻布台ヒルズにあるBMWのブランド・ストア「FREUDE by BMW」に2025年2月10日から3月3日まで展示された「BMW X7 NISHIKI LOUNGE」。京都に息づく伝統工芸の技術を取り入れた同展示車両のコラボレーターである西陣織 箔屋「楽芸工房」の村田紘平さんと、クスカ株式会社 代表取締役の楠泰彦さんが「伝統と挑戦」について語った。

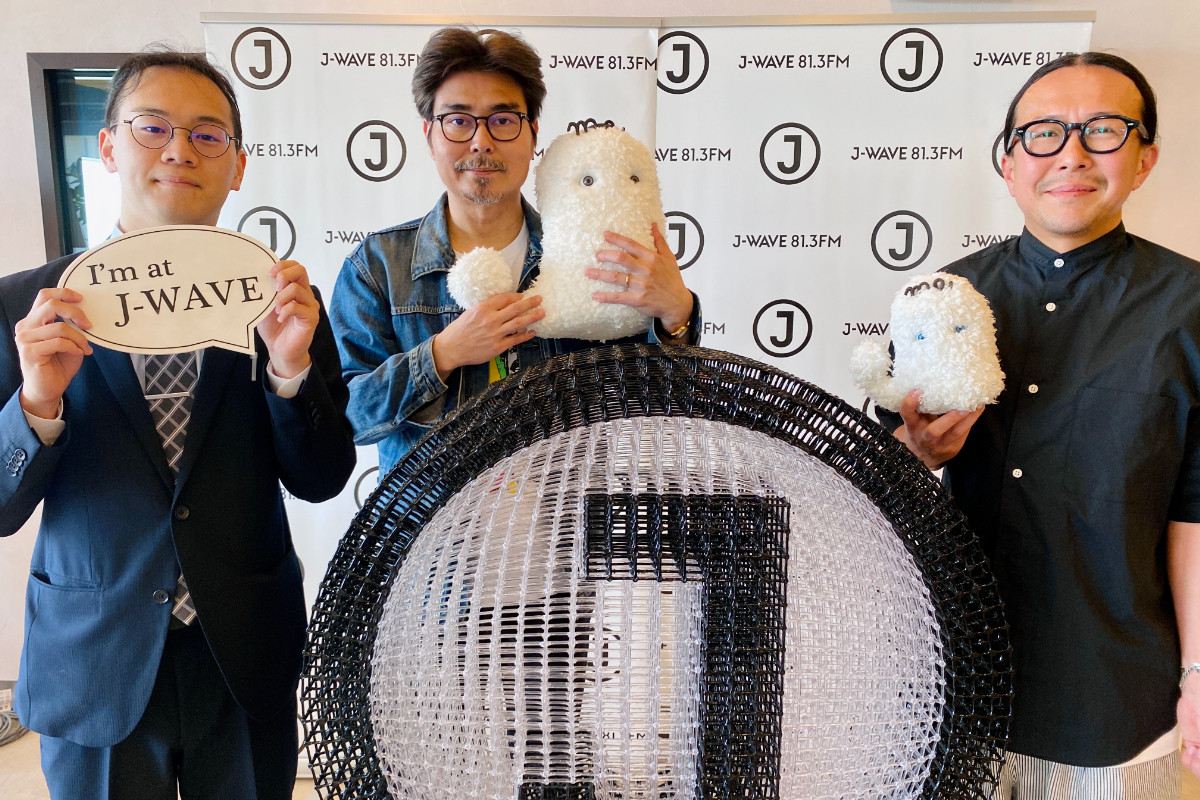

村田さんと楠さんが登場したのは、J-WAVE『BMW FREUDE FOR LIFE』(毎週土曜 11:00-11:30)。同番組では毎回、各界注目の人物にBMWでの車中インタビューを実施しているが、今回は特別にナビゲーターを務める俳優・小澤征悦が進行役を務めるスタジオでの鼎談形式で話を聞いた。

・ポッドキャストページはこちら

小澤:本当に車内空間が星空みたいですね。

小澤:本当に車内空間が星空みたいですね。

村田:楽芸工房は西陣織の伝統技法である「引箔」を生業としているのですが、今回はその技術を織物に使うのではなく、BMWの内装に利用しています。

引箔とは、金箔などを重ね合わせて模様をつけた和紙を裁断して織り込む技法のこと。西陣織の中でも主に高級品に利用されており、村田さんによれば「箔が付く」という慣用表現の語源とされているという。

村田:西陣織は、一本の帯ができるまでおよそ20の工程を踏みます。これは伝統産業あるあるかもしれませんが、西陣織は分業制によって成り立っていて、その中で、楽芸工房は「箔屋」と呼ばれています。僕らが作った和紙は、その裁断を専門とする「切屋」に持ち込まれ、髪の毛程度の細さにカットされる。その糸状になった和紙が箔屋にいったん戻されて、織ることを専門とする職人さんのもとへ納めるまでが僕らの仕事となります。

小澤:では、村田さんはどういった経緯から本プロジェクトに参画することになったのでしょうか?

村田:2021年に発表された西陣織とのコラボレーションモデル「BMW X7 NISHIJIN EDITION」の内装づくりに参加させていただいたことがきっかけです。この車両が大変好評だったため、今回は第2弾のような位置付けで、連続性のあるストーリーとしてお話をいただきました。

小澤:ちなみに、テーマはどのように設定されたのですか?

村田:前回の「NISHIJIN EDITION」は「光の移ろい」をテーマとし、明るいラグジュアリーな空間を志向して作られました。そこで採用したデザインが、祖父が考案した引箔の柄「五色金重」です。この柄をベースにして、明るく煌びやかなイメージで一日の中で光が移ろっていく様を表現しました。そして今回、その繋がりで使用した箔が「五色銀重」です。

小澤:金ではなく銀…。

村田:はい。銀は星を想起させる材料です。夜空に煌く星や安らぎの空間を表現するべく、少し落ち着いた発色の箔を制作しました。ちなみに「五色金重」は、初代にあたる祖父から2代目の父が継承して技術を守り続け、3代目の僕が現代風にアップデートした、楽芸工房にとってすごく思い入れのあるデザインなんです。

楠:BMWさんからは、ひじ掛けにあたるコンソールボックスの素材を作ってほしいとの依頼をいただきました。当社はシルクの織物を織り続けてきたのですが、ラグジュアリーカーの内装は素材にレザーを用いることが多いということで。今回、レザーを縦糸、横糸にして織っていくということをしました。

楠:BMWさんからは、ひじ掛けにあたるコンソールボックスの素材を作ってほしいとの依頼をいただきました。当社はシルクの織物を織り続けてきたのですが、ラグジュアリーカーの内装は素材にレザーを用いることが多いということで。今回、レザーを縦糸、横糸にして織っていくということをしました。

小澤:レザー!? 革で織るんですか?

楠:そうです。編み込みに用いる素材は様々あるのですが、レザーで織ることはほとんどしません。今回、そのレザーを使用し、より村田さんが手掛けた引箔の美しさが際立つようなベースを作りました。

「楽芸工房」ではBMW以外にも、様々な業態とのコラボレーション実績がある。引き合いが多い理由は、「引箔」が持つ汎用性の高さにあるようだ。

村田:2代目にあたるうちの父はよく「水と空気以外には何でも箔が貼れる」と豪語しています。ほんまかなと思いますけど(笑)。

小澤:カッコいい!

楠:名言、出ましたね(笑)。

村田:(笑)。昔は、箔において糊として使う材料は「漆」一択でした。しかし現代では、漆に代わって糊の役割を担う材料がいくつも開発されていて、それらを駆使すれば、ありとあらゆるものを貼れるんですよね。つまり、何でも織物にできると言っても過言ではありません。

小澤:たとえば、今スタジオ内にパソコンがありますけど、パソコンの外側なんかもやろうと思えば?

村田:もう何回か手掛けています。

小澤:もう取り組まれているのですね! じゃあ、スピーカーなどは?

村田:スピーカーも実はやったことがあります。

小澤:えっ、スピーカーも!? 何だか村田さんのこと、怖くなってきました(笑)。

村田:BMWさんは誰もが知るブランドで、完成されたプロダクトです。そういったものに日本の伝統工芸を落とし込む際には、切り口の設定がすごく難しいんですね。伝統と革新がうまく融合すれば、人々の美意識が更新されて伝統工芸の発展へ繋がっていく。その反面、単なるバリエーション作りで終わってしまうことも十分にあり得る。ですが、今回のBMWさんのプロジェクトは今となっては、いい塩梅で融合できたコラボレーションだったと自負しています。

小澤:今回のBMWさんのプロジェクト含め、コラボのお話をいただいてからインスピレーションが沸く…ということもあるのでしょうか?

村田:それもあります。うちには、祖父や父、僕が作った柄を合わせたら3000種類ぐらいのサンプルがあるんですよ。

小澤:そんなにたくさんあるんですね! 村田:なので、その中からプロダクトやアート作品に合う柄を選んでいく作業と、その柄を対象物に合わせて少しずつアップデートしていく作業を行っています。

小澤:そうすると、可能性は無限大に広がっていくわけだ。3000種類のサンプルは、先々代、先代から続く「楽芸工房」さんにとっての宝ですね。

村田:後継者問題って、単にその産業に魅力がないだけじゃないかと思うんですよ。自信をもって若い世代にその産業をお勧めできる人が少ないような気がしてなりません。産地全体をみんなで盛り上げていこうとか、昔のような活気を取り戻そうとか、そういう動きはたくさんあります。ただ同じことを繰り返すことが伝統の継承に繋がっていくのかといえばちょっと違うと思っていて。じゃあ、僕にできることは何かといえば、産地の一番星となり、伝統工芸の枠を飛び出て様々なジャンルと協業し、若い世代に新しい工芸の在り方や可能性を示していくことではないかと考えています。

村田:後継者問題って、単にその産業に魅力がないだけじゃないかと思うんですよ。自信をもって若い世代にその産業をお勧めできる人が少ないような気がしてなりません。産地全体をみんなで盛り上げていこうとか、昔のような活気を取り戻そうとか、そういう動きはたくさんあります。ただ同じことを繰り返すことが伝統の継承に繋がっていくのかといえばちょっと違うと思っていて。じゃあ、僕にできることは何かといえば、産地の一番星となり、伝統工芸の枠を飛び出て様々なジャンルと協業し、若い世代に新しい工芸の在り方や可能性を示していくことではないかと考えています。

実際にここ数年「仕事を教えてください」といったお問い合わせをいただく機会が増えました。昨年、京都芸術大学のプロジェクトに講師として参画させていただいたのですが、生徒さんたちには、僕が思い付かないような発想・想像力があるんですよ。そういったことを目の当たりにすると、工芸って絶対に未来があるだろうなと思うんですよね。

小澤:様々なコラボを展開することで、若い世代が興味・関心を持てる間口を広くしているのですね。では、楠さんは後進の育成についてどうお考えですか?

楠:僕は、伝統工芸が「イケてる」というくらいにならないといけないと思っていて。自社ブランドとしてのクスカは当初、僕一人で始めたのですが、今では16名の職人さんとともに取り組んでいます。

小澤:それはすごい!

楠:しかも平均年齢は38歳。伝統工芸の平均年齢は65~70歳ぐらいになる中で、若返りもしています。なぜそれができたのかというと、現代のライフスタイルに合ったアイテムを開発し、また、ブランディングに注力することで多くのメディアに取り上げられ、世の中に認知されたことが大きかったように思います。

小澤:なるほど。

楠:とはいえ、技術を伝承することを重視し過ぎると、重要文化財のようになってしまいます。そうではなく、今の自分たちの感性を伝統の上に乗せていくというか。前任者が作ってきたものをうまく利用しつつ、少しずつアレンジを加えてアップデートする感覚を大切にしています。

伝統を守りつつも、その可能性の拡張に挑み続ける村田さんと楠さん。最後の質問として、「お二人にとっての挑戦とその先にある『FREUDE(=喜び)』とは?」と小澤が尋ねたところ、こんな答えが返ってきた。

村田:様々な工業製品が出回り、モノで溢れかえっている今の時代、工芸品は人の心や精神などを支える存在にならなければいけないと考えています。父が昔からよく言うのは、「人間の精神性を豊かにするものは、リアリティーなんだ」という言葉です。モノづくりの工程や歴史、作り手の想いは、合理性、ビジネスのロジックでは語れません。しかしながら、そういったものこそが本質であり、人の心を豊かにしていくのだと思います。僕たち作り手は、このことを常に頭に置きながらモノづくりをすべきだと考えています。

楠:村田さんと少し似ているのですが、AIなどのテクノロジーが進歩するほどに、より人間らしいものが本質的な価値になると考えています。当社の職人たちを見ていると、モノづくりがすごく楽しそうなんですよね。楽しく作っていることがお客様に伝わり、それによって職人たちの喜びに繋がっているように感じます。ある大学の先生が調査したところによれば、プロダクトを作った職人さんとそのプロダクトを購入した人の幸福度を比べた場合、職人さんの幸福度のほうが高いという結果が出たそうです。そんなわけで、「作る喜び」を追求する私たちのモノづくりにおける価値は、テクノロジーの目覚ましい発展を背景に、今後さらに高まるのではないかと期待しています。

(構成=小島浩平)

村田さんと楠さんが登場したのは、J-WAVE『BMW FREUDE FOR LIFE』(毎週土曜 11:00-11:30)。同番組では毎回、各界注目の人物にBMWでの車中インタビューを実施しているが、今回は特別にナビゲーターを務める俳優・小澤征悦が進行役を務めるスタジオでの鼎談形式で話を聞いた。

・ポッドキャストページはこちら

西陣織の伝統技法「引箔」を活用

「BMW X7 NISHIKI LOUNGE」は、2021年9月に発表された「BMW X7 NISHIJIN EDITION」以来、約3年ぶりとなる「BMW X7」をベースとしたコンセプトモデル。「“星”がきらめく、美に満たされたやすらぎの空間」をコンセプトとし、BMW独自装備の上質な輝きと、京都伝統工芸の技による星空の広がりを芸術的に表現している。

村田:楽芸工房は西陣織の伝統技法である「引箔」を生業としているのですが、今回はその技術を織物に使うのではなく、BMWの内装に利用しています。

引箔とは、金箔などを重ね合わせて模様をつけた和紙を裁断して織り込む技法のこと。西陣織の中でも主に高級品に利用されており、村田さんによれば「箔が付く」という慣用表現の語源とされているという。

村田:西陣織は、一本の帯ができるまでおよそ20の工程を踏みます。これは伝統産業あるあるかもしれませんが、西陣織は分業制によって成り立っていて、その中で、楽芸工房は「箔屋」と呼ばれています。僕らが作った和紙は、その裁断を専門とする「切屋」に持ち込まれ、髪の毛程度の細さにカットされる。その糸状になった和紙が箔屋にいったん戻されて、織ることを専門とする職人さんのもとへ納めるまでが僕らの仕事となります。

小澤:では、村田さんはどういった経緯から本プロジェクトに参画することになったのでしょうか?

村田:2021年に発表された西陣織とのコラボレーションモデル「BMW X7 NISHIJIN EDITION」の内装づくりに参加させていただいたことがきっかけです。この車両が大変好評だったため、今回は第2弾のような位置付けで、連続性のあるストーリーとしてお話をいただきました。

小澤:ちなみに、テーマはどのように設定されたのですか?

村田:前回の「NISHIJIN EDITION」は「光の移ろい」をテーマとし、明るいラグジュアリーな空間を志向して作られました。そこで採用したデザインが、祖父が考案した引箔の柄「五色金重」です。この柄をベースにして、明るく煌びやかなイメージで一日の中で光が移ろっていく様を表現しました。そして今回、その繋がりで使用した箔が「五色銀重」です。

小澤:金ではなく銀…。

村田:はい。銀は星を想起させる材料です。夜空に煌く星や安らぎの空間を表現するべく、少し落ち着いた発色の箔を制作しました。ちなみに「五色金重」は、初代にあたる祖父から2代目の父が継承して技術を守り続け、3代目の僕が現代風にアップデートした、楽芸工房にとってすごく思い入れのあるデザインなんです。

コンソールボックスにはレザーの織物を採用

一方のクスカは、京都府丹後地方名産の織物「丹後ちりめん」の製品を手掛ける会社。手織りにこだわり、ネクタイからマフラー、ストール、バッグ、果てはピアスまで、幅広いアパレルアイテムをハンドメイドにより製造している。楠さんによると、クスカおよび同社のプロダクトが「クラフトマン」「伝統工芸」「美しさ」といった要素を併せ持つことから、BMWとコレボレーションするに至ったという。

小澤:レザー!? 革で織るんですか?

楠:そうです。編み込みに用いる素材は様々あるのですが、レザーで織ることはほとんどしません。今回、そのレザーを使用し、より村田さんが手掛けた引箔の美しさが際立つようなベースを作りました。

「楽芸工房」ではBMW以外にも、様々な業態とのコラボレーション実績がある。引き合いが多い理由は、「引箔」が持つ汎用性の高さにあるようだ。

村田:2代目にあたるうちの父はよく「水と空気以外には何でも箔が貼れる」と豪語しています。ほんまかなと思いますけど(笑)。

小澤:カッコいい!

楠:名言、出ましたね(笑)。

村田:(笑)。昔は、箔において糊として使う材料は「漆」一択でした。しかし現代では、漆に代わって糊の役割を担う材料がいくつも開発されていて、それらを駆使すれば、ありとあらゆるものを貼れるんですよね。つまり、何でも織物にできると言っても過言ではありません。

小澤:たとえば、今スタジオ内にパソコンがありますけど、パソコンの外側なんかもやろうと思えば?

村田:もう何回か手掛けています。

小澤:もう取り組まれているのですね! じゃあ、スピーカーなどは?

村田:スピーカーも実はやったことがあります。

小澤:えっ、スピーカーも!? 何だか村田さんのこと、怖くなってきました(笑)。

様々なコラボの中でBMWの案件が一番難しかった理由

対象物を選ばずどんなプロダクトにおいても引箔の美しさを表現する村田さんだが、これまで経験してきたコラボの中でもっとも難しかった案件には、今回取り組んだBMWとのプロジェクトを挙げる。村田:BMWさんは誰もが知るブランドで、完成されたプロダクトです。そういったものに日本の伝統工芸を落とし込む際には、切り口の設定がすごく難しいんですね。伝統と革新がうまく融合すれば、人々の美意識が更新されて伝統工芸の発展へ繋がっていく。その反面、単なるバリエーション作りで終わってしまうことも十分にあり得る。ですが、今回のBMWさんのプロジェクトは今となっては、いい塩梅で融合できたコラボレーションだったと自負しています。

小澤:今回のBMWさんのプロジェクト含め、コラボのお話をいただいてからインスピレーションが沸く…ということもあるのでしょうか?

村田:それもあります。うちには、祖父や父、僕が作った柄を合わせたら3000種類ぐらいのサンプルがあるんですよ。

小澤:そんなにたくさんあるんですね! 村田:なので、その中からプロダクトやアート作品に合う柄を選んでいく作業と、その柄を対象物に合わせて少しずつアップデートしていく作業を行っています。

小澤:そうすると、可能性は無限大に広がっていくわけだ。3000種類のサンプルは、先々代、先代から続く「楽芸工房」さんにとっての宝ですね。

これからの時代、伝統工芸はイケてなければいけない?

伝統工芸にとって避けては通れないのが後継者問題だ。村田さんと楠さんはともに伝統工芸の家業を継ぐ3代目。後進の育成について、どのような考えをそれぞれ持っているのだろうか。

実際にここ数年「仕事を教えてください」といったお問い合わせをいただく機会が増えました。昨年、京都芸術大学のプロジェクトに講師として参画させていただいたのですが、生徒さんたちには、僕が思い付かないような発想・想像力があるんですよ。そういったことを目の当たりにすると、工芸って絶対に未来があるだろうなと思うんですよね。

小澤:様々なコラボを展開することで、若い世代が興味・関心を持てる間口を広くしているのですね。では、楠さんは後進の育成についてどうお考えですか?

楠:僕は、伝統工芸が「イケてる」というくらいにならないといけないと思っていて。自社ブランドとしてのクスカは当初、僕一人で始めたのですが、今では16名の職人さんとともに取り組んでいます。

小澤:それはすごい!

楠:しかも平均年齢は38歳。伝統工芸の平均年齢は65~70歳ぐらいになる中で、若返りもしています。なぜそれができたのかというと、現代のライフスタイルに合ったアイテムを開発し、また、ブランディングに注力することで多くのメディアに取り上げられ、世の中に認知されたことが大きかったように思います。

小澤:なるほど。

楠:とはいえ、技術を伝承することを重視し過ぎると、重要文化財のようになってしまいます。そうではなく、今の自分たちの感性を伝統の上に乗せていくというか。前任者が作ってきたものをうまく利用しつつ、少しずつアレンジを加えてアップデートする感覚を大切にしています。

伝統を守りつつも、その可能性の拡張に挑み続ける村田さんと楠さん。最後の質問として、「お二人にとっての挑戦とその先にある『FREUDE(=喜び)』とは?」と小澤が尋ねたところ、こんな答えが返ってきた。

村田:様々な工業製品が出回り、モノで溢れかえっている今の時代、工芸品は人の心や精神などを支える存在にならなければいけないと考えています。父が昔からよく言うのは、「人間の精神性を豊かにするものは、リアリティーなんだ」という言葉です。モノづくりの工程や歴史、作り手の想いは、合理性、ビジネスのロジックでは語れません。しかしながら、そういったものこそが本質であり、人の心を豊かにしていくのだと思います。僕たち作り手は、このことを常に頭に置きながらモノづくりをすべきだと考えています。

楠:村田さんと少し似ているのですが、AIなどのテクノロジーが進歩するほどに、より人間らしいものが本質的な価値になると考えています。当社の職人たちを見ていると、モノづくりがすごく楽しそうなんですよね。楽しく作っていることがお客様に伝わり、それによって職人たちの喜びに繋がっているように感じます。ある大学の先生が調査したところによれば、プロダクトを作った職人さんとそのプロダクトを購入した人の幸福度を比べた場合、職人さんの幸福度のほうが高いという結果が出たそうです。そんなわけで、「作る喜び」を追求する私たちのモノづくりにおける価値は、テクノロジーの目覚ましい発展を背景に、今後さらに高まるのではないかと期待しています。

(構成=小島浩平)

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。