©星里もちる・小学館/メ~テレ

異例の邦画が、第73回カンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクション2020に選出された。漫画家・星里もちるによる同名コミックを原作に、俳優の森崎ウィンが主演した『本気のしるし 劇場版』(10月9日公開)。上映時間はなんと4時間。それもそのはず、オリジナル版は2019年に名古屋の放送局メ~テレで放送された連続ドラマで、それをもとに再編集して劇場版映画として完成させた。

無難に日々をこなす会社員の辻(森崎ウィン)は、踏切で立ち往生していた浮世(土村芳)の命を救う。しかし、その出会いが地獄への入り口だった……。約20年前の漫画が原作で、なおかつ地方局の連ドラを再編集した映画がカンヌに選出されるのは稀だが、監督の名前を聞くと合点がいく。2016年の映画『淵に立つ』が第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門の審査員を受賞するなど、日本のみならずヨーロッパでも高い評価を得る、俊英・深田晃司監督だからだ。

『本気のしるし』は、これまで映画にこだわってきた深田監督が初めて連続ドラマ&原作モノに初挑戦した意欲作。唯一無二のセンスはフォーマットに関係なく漏れるもの。一部地域での放送の深夜帯ドラマにもかかわらず、連続ドラマの表現を逸脱した映画的世界観は大反響となり、劇場版映画として公開されるに至った。

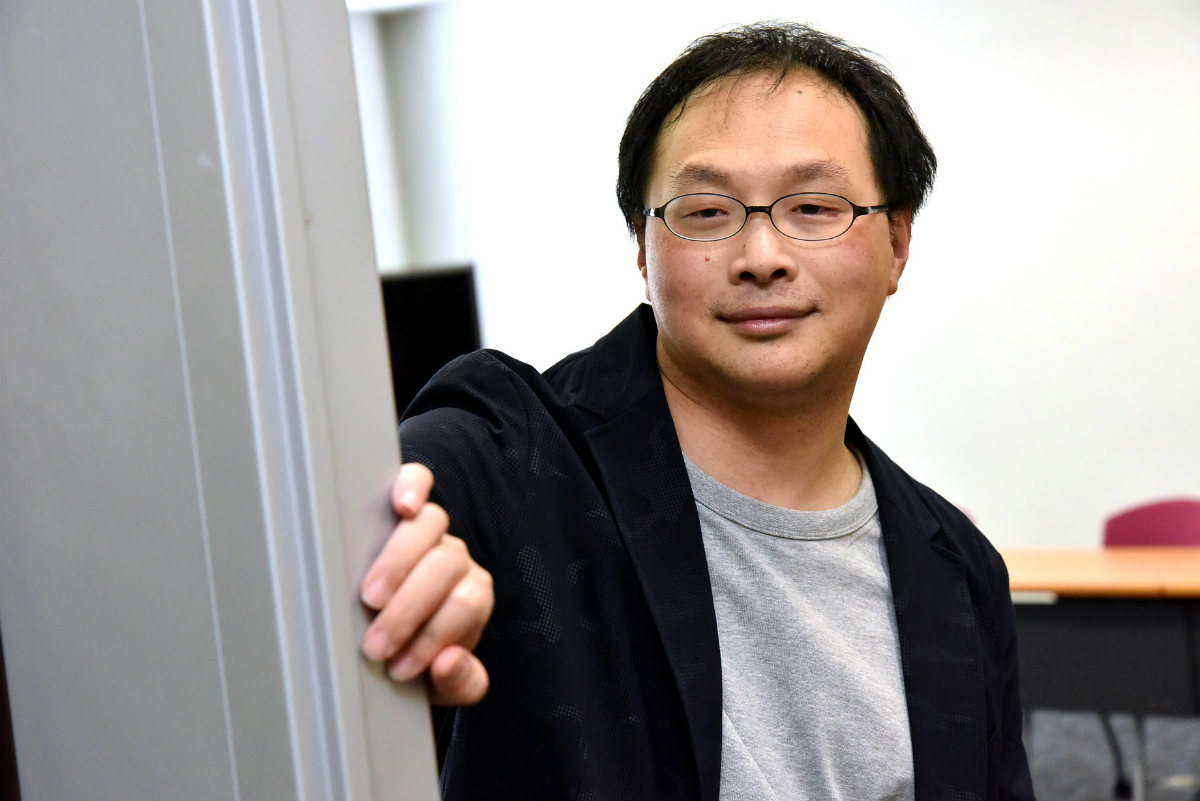

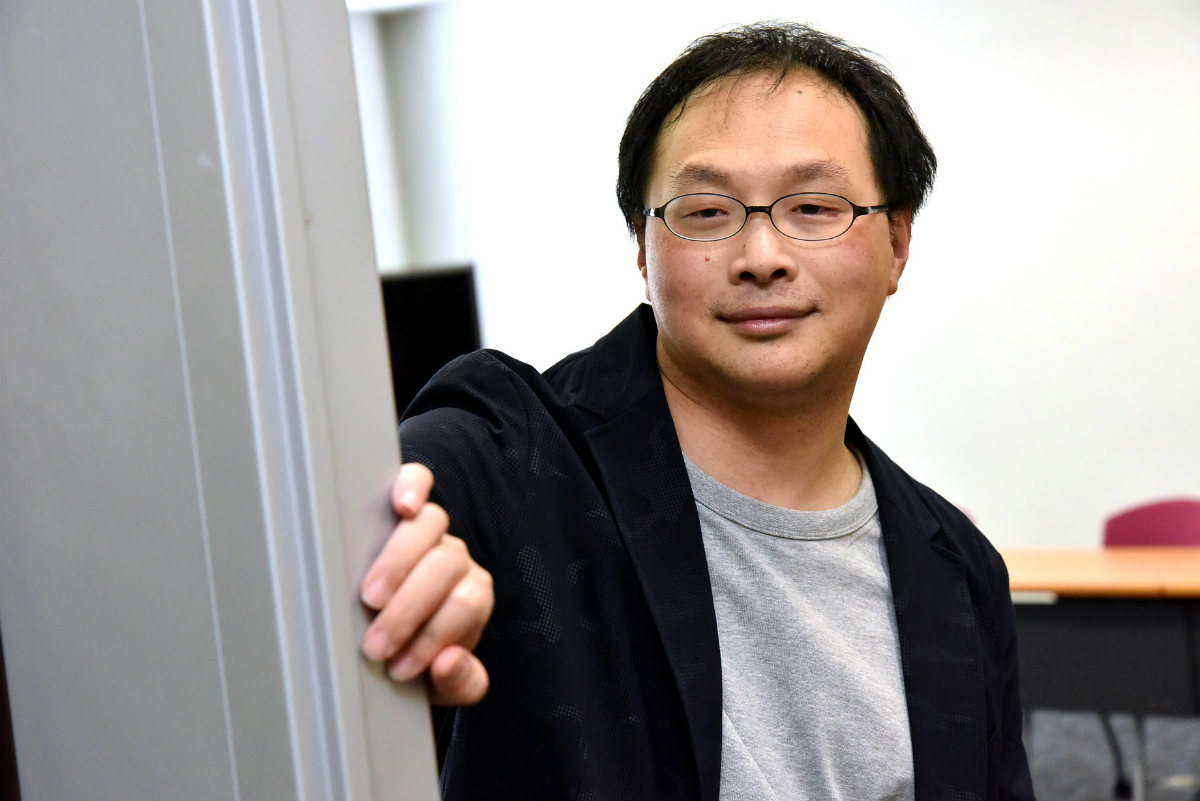

マーティン・スコセッシ監督による3時間48分の超大作『アイリッシュマン』を超える上演時間にもかかわらず、怒涛の疾走感は引けを取らず。キャスト、スタッフ、そして監督が“本気”で作り上げた本作には、一体どのような“しるし”が刻印されているのか。計算高く仕掛けた深田晃司監督に話を聞いた。

【関連記事】森崎ウィンが演じた「普通なのにヤバい奴」。 共感度0.1%のラブ・サスペンス映画『本気のしるし』

深田:星里もちる先生は僕が10代の頃から好きな作家で、今回の原作漫画『本気のしるし』は、ラブコメが得意だった先生がギャグ要素を排して描いた異色作です。それまでの作風とは違うテイストに驚かされたし、つかみの上手い物語でもあったので、友人や仕事仲間に「映像化したら面白いはずだ」と言いふらしていました。しばらくするうちにマウンテンゲートプロダクションの戸山 剛さんが原作を読んで乗り気になってくれて、メ~テレでドラマ化が実現。言いふらしてみるものだなぁと思いました(笑)。

――しかも深田監督にとっては初の連続ドラマ監督作品。これまでとの違いはありましたか?

――しかも深田監督にとっては初の連続ドラマ監督作品。これまでとの違いはありましたか?

深田:オールスタッフが集まった際に、メ~テレの方が挨拶で「視聴率は気にしないでください!」と明言されたことを覚えています。これを喧伝されるとメ~テレさんも困ると思いますが、それだけ伸び伸びとやらせていただきました。僕自身はそれまで連続ドラマを撮ったことがないし、劇場版を作るという前提ではありませんでしたが、いつも通りのスタイルで撮りました。その連続ドラマっぽくないところに新鮮さを感じて驚いてくれた方も多かったようで、深夜ドラマとしては視聴率も良かったそうです。その一方で『本気のしるし』と検索すると、「イライラ」が関連ワードとしてヒットするので、イライラした人も多かったようです。

――その「イライラ」という反応に対しては、どのように思われましたか?

深田:イライラするという意見は想定していました。一番気になったのは、ヒロインの浮世がどのように受け止められるのか?ということ。男性が読む漫画に出てくるヒロイン像は、良くも悪くも男性に都合よく描かれます。浮世も描きようによっては、男性を魅惑し振り回す類型的な女性になるかもしれません。しかし浮世は、そんなステレオタイプのファムファタールに対するアンチテーゼのような存在であり、それこそがこの物語の面白味でもあるんです。

――浮世というキャラクターを現代に蘇らせるにあたり、意識されたことはありますか?

深田:今の時代に作るのであれば“なにが彼女をそうさせるのか?”という点をジェンダーの視点から掘り下げて、批評的に原作を再構築しなければいけないという意識がありました。放送時の反応として、浮世に対するイライラという拒絶反応は一定数出てきましたが、後半になるに従いその拒否反応もひっくり返っていったので、意図は伝わったかなと思います。

深田:この原作をやると決めた時点で、浮世役のキャスティングは大変だぞと思ってはいましたが、案の定難航しました。浮世を単なる絶世の美女に描くのも面白くない。重要視したのは邪気のなさというか、男性としての優位性を発揮して守りたくなってしまうような女性像。オーディションでかなりの人数に来ていただきましたがギリギリまで決まらず、これで決められなかったら妥協するしかないのか!?と悩んでいた最終段階に現れたのが、土村 芳さんでした。

――決め手となったものは?

深田:オーディションの際に演じてもらったのは、浮世がファミレスで辻に対して「わたし、辻さんに油断しているのかなぁ……」というくだり。そこで多くの女優さんがアプローチとして、恋の駆け引きをするかのような演技をされました。しかし土村さんだけは、駆け引き抜きで本音から言っているようなお芝居をしてくれました。その瞬間に「この人だ!」と思ったんです。

深田:森崎ウィンさんはオーディションで割と早く決まりました。辻と浮世には、無自覚ながらも周りを傷つけてしまうという共通点があります。辻は二股をかけているクズ男だけれど、いい思いをしようとして確信犯的にやっているわけではない。クズ男だけれども、真面目にも見える。その虚無感を絶妙なさじ加減で表現してくれました。原作漫画では辻が浮世に惹かれる感情をモノローグで説明していますが、映像化に際してはカットしました。なぜ惹かれるのか? その答えは観客の皆さんそれぞれに出してほしいからです。

――辻に振り回される細川先輩を演じた石橋けいさんの実在感は「最高!」の一言です。

――辻に振り回される細川先輩を演じた石橋けいさんの実在感は「最高!」の一言です。

深田:石橋けいさんはキャスティング段階で第一候補に挙がっていて、オーディションなしでオファーしました。石橋さんは辻と喧嘩するなど劇的なパートを担っているので大変だったとは思いますが、持ち前の演技力でやり切っていただきました。上手い人を選べば、その段階で監督の仕事の6割は終わったようなものです(笑)。

深田:撮影の春木康輔さんと共有したのは、『ロング・グッドバイ』(ロバート・アルトマン監督)でのズームを多用した演出です。なんでこんなところで!?というところでズームしたり、ズームでカットバックしたり、あの不思議なテイストをやってみたかったので、撮影の3日前に森崎さんと土村さんも招いて『ロング・グッドバイ』鑑賞会をしました。辻が飼っているザリガニの名前も主人公フィリップ・マーロウにちなんでいるし、ヤクザの脇田がいる事務所の演出も『ロング・グッドバイ』を参考にしています。ちなみに後半に起こる浮世と美奈子(福永朱梨)の取っ組み合いは、川島雄三監督作によくある女性同士の喧嘩を勝手にイメージしてました。

――劇場版に再編集するにあたり、連続ドラマ版とは異なる気づきはありましたか?

――劇場版に再編集するにあたり、連続ドラマ版とは異なる気づきはありましたか?

深田:多くの反響をいただき勢いで劇場版を作ることになりましたが、未公開シーンを追加したくらいで再撮をしたわけでもありません。ただ不思議なことに、ドラマをそのまま繋ぐだけだと映画として成立しないことに気づきました。連続ドラマとして違和感はなかったのに、映画の感覚で一つの映像の塊として全体を見ると、あまりにも規則正しく山場が来ては去っていく単調な感じを特に前半部分で受けました。それとは逆に、ドラマ放送時に「展開が早い!」という声があった後半のスピードはまったく気にならなかった。ドラマと映画の時間感覚の違いを編集しながら勉強していきました。

深田:世界が同時多発的にこれだけの災禍に巻き込まれたのは第二次世界大戦以来のことです。今、映画で現代を撮るということは、コロナのある世界を撮ることにならざるをえない。そういう意味でもコロナは今後の映画表現に影響を与える事象と言えます。来年の例えば国際映画祭とかにはコロナを題材にした映画が沢山出てくるだろうし、その“コロナ大喜利”のような状況に巻き込まれると思うと少し憂鬱です。競争率も激しいでしょうから(苦笑)。

(取材・構成・撮影:石井隼人)

(取材・構成・撮影:石井隼人)

2020年10月9日(金)より全国順次公開

出演:

森崎ウィン 土村芳 宇野祥平 石橋けい 福永朱梨 忍成修吾 北村有起哉

原作:星里もちる「本気のしるし」(小学館ビッグコミックス刊)

監督:深田晃司

脚本:三谷伸太朗/深田晃司

音楽:原夕輝

撮影:春木康輔

照明:大久保礼司

録音:岸川達也

美術:定塚由里香

助監督:鹿川裕史

スタイリスト:キクチハナカ

ヘアメイク:RYO

編集:堀善介

制作統括:戸山剛

チーフプロデューサー:高橋孝太、太田雅人

プロデューサー:松岡達矢、加藤優、阿部瑶子(マウンテンゲート・プロダクション)

制作協力:マウンテンゲート・プロダクション

製作:メ~テレ

配給:ラビットハウス

2020|日本|カラー|232分

HP: https://www.nagoyatv.com/honki/

『本気のしるし <劇場版>』予告編

『本気のしるし』は、これまで映画にこだわってきた深田監督が初めて連続ドラマ&原作モノに初挑戦した意欲作。唯一無二のセンスはフォーマットに関係なく漏れるもの。一部地域での放送の深夜帯ドラマにもかかわらず、連続ドラマの表現を逸脱した映画的世界観は大反響となり、劇場版映画として公開されるに至った。

マーティン・スコセッシ監督による3時間48分の超大作『アイリッシュマン』を超える上演時間にもかかわらず、怒涛の疾走感は引けを取らず。キャスト、スタッフ、そして監督が“本気”で作り上げた本作には、一体どのような“しるし”が刻印されているのか。計算高く仕掛けた深田晃司監督に話を聞いた。

【関連記事】森崎ウィンが演じた「普通なのにヤバい奴」。 共感度0.1%のラブ・サスペンス映画『本気のしるし』

ヒロインにイライラするけど、最終的には…物語の面白味

――原作漫画に対して20年前から映像化を熱望していたという深田監督の執念には脱帽です。深田:星里もちる先生は僕が10代の頃から好きな作家で、今回の原作漫画『本気のしるし』は、ラブコメが得意だった先生がギャグ要素を排して描いた異色作です。それまでの作風とは違うテイストに驚かされたし、つかみの上手い物語でもあったので、友人や仕事仲間に「映像化したら面白いはずだ」と言いふらしていました。しばらくするうちにマウンテンゲートプロダクションの戸山 剛さんが原作を読んで乗り気になってくれて、メ~テレでドラマ化が実現。言いふらしてみるものだなぁと思いました(笑)。

©星里もちる・小学館/メ~テレ

深田:オールスタッフが集まった際に、メ~テレの方が挨拶で「視聴率は気にしないでください!」と明言されたことを覚えています。これを喧伝されるとメ~テレさんも困ると思いますが、それだけ伸び伸びとやらせていただきました。僕自身はそれまで連続ドラマを撮ったことがないし、劇場版を作るという前提ではありませんでしたが、いつも通りのスタイルで撮りました。その連続ドラマっぽくないところに新鮮さを感じて驚いてくれた方も多かったようで、深夜ドラマとしては視聴率も良かったそうです。その一方で『本気のしるし』と検索すると、「イライラ」が関連ワードとしてヒットするので、イライラした人も多かったようです。

――その「イライラ」という反応に対しては、どのように思われましたか?

深田:イライラするという意見は想定していました。一番気になったのは、ヒロインの浮世がどのように受け止められるのか?ということ。男性が読む漫画に出てくるヒロイン像は、良くも悪くも男性に都合よく描かれます。浮世も描きようによっては、男性を魅惑し振り回す類型的な女性になるかもしれません。しかし浮世は、そんなステレオタイプのファムファタールに対するアンチテーゼのような存在であり、それこそがこの物語の面白味でもあるんです。

――浮世というキャラクターを現代に蘇らせるにあたり、意識されたことはありますか?

深田:今の時代に作るのであれば“なにが彼女をそうさせるのか?”という点をジェンダーの視点から掘り下げて、批評的に原作を再構築しなければいけないという意識がありました。放送時の反応として、浮世に対するイライラという拒絶反応は一定数出てきましたが、後半になるに従いその拒否反応もひっくり返っていったので、意図は伝わったかなと思います。

難航した浮世のオーディション。決めては、絶妙な“天然感”

――浮世を誰がどのように演じるのか? それによって物語の説得力も大きく変わります。キャスティングは簡単ではなかったのでは?深田:この原作をやると決めた時点で、浮世役のキャスティングは大変だぞと思ってはいましたが、案の定難航しました。浮世を単なる絶世の美女に描くのも面白くない。重要視したのは邪気のなさというか、男性としての優位性を発揮して守りたくなってしまうような女性像。オーディションでかなりの人数に来ていただきましたがギリギリまで決まらず、これで決められなかったら妥協するしかないのか!?と悩んでいた最終段階に現れたのが、土村 芳さんでした。

――決め手となったものは?

深田:オーディションの際に演じてもらったのは、浮世がファミレスで辻に対して「わたし、辻さんに油断しているのかなぁ……」というくだり。そこで多くの女優さんがアプローチとして、恋の駆け引きをするかのような演技をされました。しかし土村さんだけは、駆け引き抜きで本音から言っているようなお芝居をしてくれました。その瞬間に「この人だ!」と思ったんです。

©星里もちる・小学館/メ~テレ

森崎ウィンが醸し出す虚無感

――辻を演じる森崎ウィンさんはいかがでしたか?深田:森崎ウィンさんはオーディションで割と早く決まりました。辻と浮世には、無自覚ながらも周りを傷つけてしまうという共通点があります。辻は二股をかけているクズ男だけれど、いい思いをしようとして確信犯的にやっているわけではない。クズ男だけれども、真面目にも見える。その虚無感を絶妙なさじ加減で表現してくれました。原作漫画では辻が浮世に惹かれる感情をモノローグで説明していますが、映像化に際してはカットしました。なぜ惹かれるのか? その答えは観客の皆さんそれぞれに出してほしいからです。

©星里もちる・小学館/メ~テレ

深田:石橋けいさんはキャスティング段階で第一候補に挙がっていて、オーディションなしでオファーしました。石橋さんは辻と喧嘩するなど劇的なパートを担っているので大変だったとは思いますが、持ち前の演技力でやり切っていただきました。上手い人を選べば、その段階で監督の仕事の6割は終わったようなものです(笑)。

©星里もちる・小学館/メ~テレ

ドラマを映画にするために 「カットする」だけじゃ単調

――連続ドラマとは思えぬ映画的ルックも素晴らしい点です。撮影でこだわった部分はありますか?深田:撮影の春木康輔さんと共有したのは、『ロング・グッドバイ』(ロバート・アルトマン監督)でのズームを多用した演出です。なんでこんなところで!?というところでズームしたり、ズームでカットバックしたり、あの不思議なテイストをやってみたかったので、撮影の3日前に森崎さんと土村さんも招いて『ロング・グッドバイ』鑑賞会をしました。辻が飼っているザリガニの名前も主人公フィリップ・マーロウにちなんでいるし、ヤクザの脇田がいる事務所の演出も『ロング・グッドバイ』を参考にしています。ちなみに後半に起こる浮世と美奈子(福永朱梨)の取っ組み合いは、川島雄三監督作によくある女性同士の喧嘩を勝手にイメージしてました。

©星里もちる・小学館/メ~テレ

深田:多くの反響をいただき勢いで劇場版を作ることになりましたが、未公開シーンを追加したくらいで再撮をしたわけでもありません。ただ不思議なことに、ドラマをそのまま繋ぐだけだと映画として成立しないことに気づきました。連続ドラマとして違和感はなかったのに、映画の感覚で一つの映像の塊として全体を見ると、あまりにも規則正しく山場が来ては去っていく単調な感じを特に前半部分で受けました。それとは逆に、ドラマ放送時に「展開が早い!」という声があった後半のスピードはまったく気にならなかった。ドラマと映画の時間感覚の違いを編集しながら勉強していきました。

現代で映画を撮るのは「コロナを撮る」こと

――ドラマ版が放送された去年とは一転、現在は世界中がコロナ禍にあります。ウィズ・コロナ時代の映画表現はどのようになっていくと思いますか?深田:世界が同時多発的にこれだけの災禍に巻き込まれたのは第二次世界大戦以来のことです。今、映画で現代を撮るということは、コロナのある世界を撮ることにならざるをえない。そういう意味でもコロナは今後の映画表現に影響を与える事象と言えます。来年の例えば国際映画祭とかにはコロナを題材にした映画が沢山出てくるだろうし、その“コロナ大喜利”のような状況に巻き込まれると思うと少し憂鬱です。競争率も激しいでしょうから(苦笑)。

深田晃司監督

作品情報

『本気のしるし <劇場版>』2020年10月9日(金)より全国順次公開

出演:

森崎ウィン 土村芳 宇野祥平 石橋けい 福永朱梨 忍成修吾 北村有起哉

原作:星里もちる「本気のしるし」(小学館ビッグコミックス刊)

監督:深田晃司

脚本:三谷伸太朗/深田晃司

音楽:原夕輝

撮影:春木康輔

照明:大久保礼司

録音:岸川達也

美術:定塚由里香

助監督:鹿川裕史

スタイリスト:キクチハナカ

ヘアメイク:RYO

編集:堀善介

制作統括:戸山剛

チーフプロデューサー:高橋孝太、太田雅人

プロデューサー:松岡達矢、加藤優、阿部瑶子(マウンテンゲート・プロダクション)

制作協力:マウンテンゲート・プロダクション

製作:メ~テレ

配給:ラビットハウス

2020|日本|カラー|232分

HP: https://www.nagoyatv.com/honki/

©星里もちる・小学館/メ~テレ

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。