韓国のベストセラー小説を映画化した『ケナは韓国が嫌いで』を手がけた、チャン・ゴンジェ監督が、映画化のきっかけや、作品に込めたメッセージなどを語った。

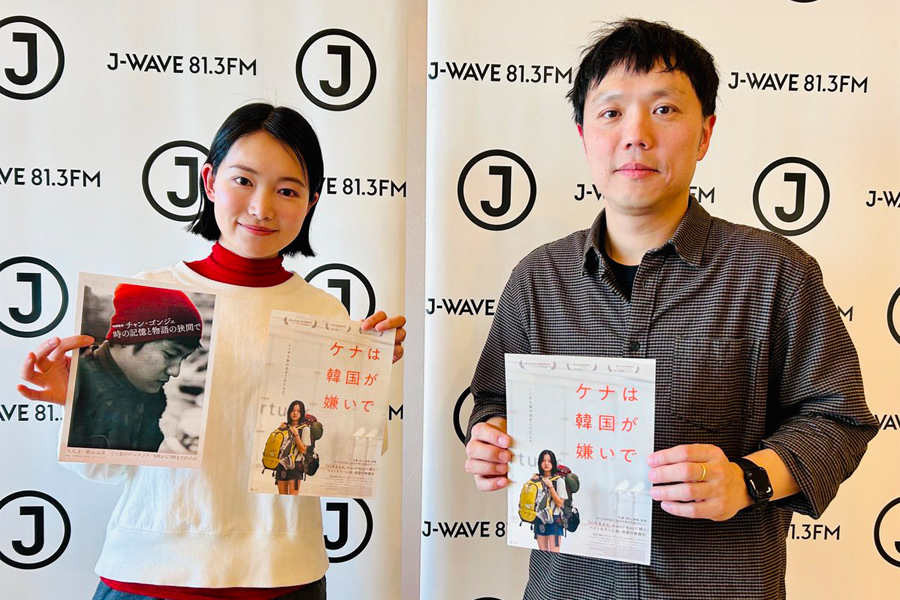

チャン監督が登場したのは、3月23日(日)放送のJ-WAVE『ACROSS THE SKY』(ナビゲーター:小川紗良)のコーナー「WORLD CONNECTION」だ。

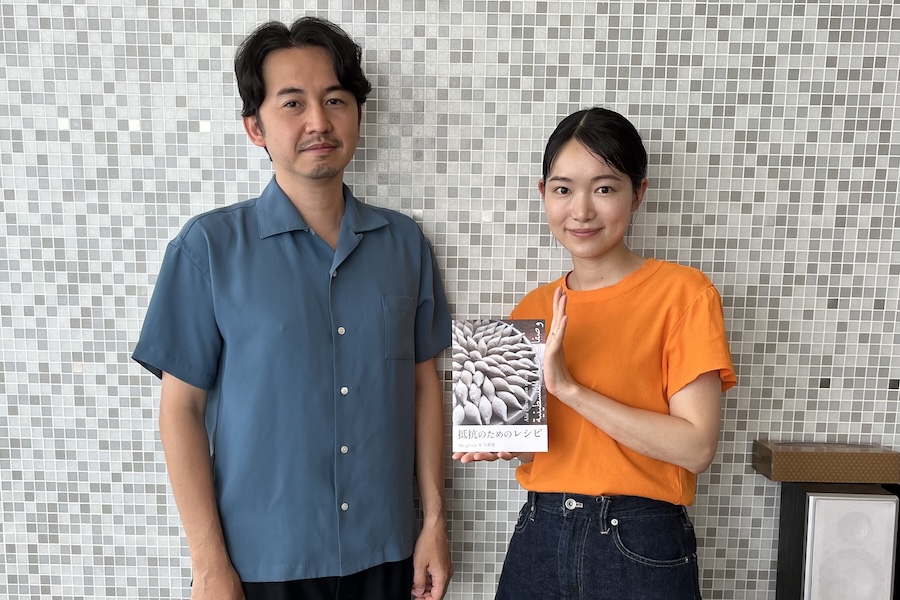

韓国で大注目のチャン監督は、これまでも多くの作品が海外でも評価されており、2024年にはソウルで「チャン・ゴンジェ展」が開催された。また、濱口竜介監督の著書『カメラの前で演じること』の韓国版の出版を手がけるなど、日本とのつながりも深い人物だ。この日は、そんなチャン監督に、作品に込めた思いや韓国の若者が抱える“生きづらさ”などについて話を訊いた。

日本でも2025年3月より公開中の『ケナは韓国が嫌いで』の主人公は、ソウル郊外の団地で家族と暮らす、28歳のケナ。彼女は「通勤に片道2時間かかる」ことや、家族や恋人との関係など、さまざまな要因で「いま自分の暮らしはこれでいいのかな」と、悩みを抱えている。そんなケナが一念発起して、ニュージーランドに移り住むという内容だ。

小川:ベストセラーとなった小説『韓国が嫌いで』の主人公も28歳の女性ですが、監督が男性の立場としてその物語を作ってみようと思った背景には、どんな思いがありましたか?

チャン:ケナとは性別もライフスタイルも違いますが、それでも当時、同じように韓国社会に対する疲労感みたいなものを感じていました。状況は違うけど同じように感じる部分があったので、映画化を考えました。

小川:実はこの物語、疲れているのはケナだけではありませんよね。ケナと同じように、ニュージーランドに移住した韓国の男性や、韓国にずっといるけれど学歴社会に揉まれて、疲弊してしまった友人など、あらゆる面で疲弊している人たちが出てきます。いまの韓国の社会で若者たちが抱えている疲労感みたいなものの背景には、どういう問題があると思われますか。

チャン:韓国では勉強をとてもたくさんしなければならないし、一生懸命いっぱい働かなければいけない。それは日本も似ているのかもしれないですが、韓国ではその状況に「終わりが見えない」というのが、疲労感につながっていると思います。

チャン:いまの韓国の20代の男女はけっこう対立が激しくて、男性でも「自分たちが差別を受けている」と感じている部分があります。でも、女性に対してはまだ見えない差別があり、ここ10年、すごく変わってきたとはいえ、やはり男女の格差や差別、固定された変わらない性的な役割は存在すると思います。『ケナは韓国が嫌いで』は、ケナを通して見える、韓国の女性たちが見ている風景みたいなものが重要だと思っています。

小川:原作のタイトルも映画のタイトルも、国名に「嫌い」をつけるというのはなかなか度胸がいることかなと思いますが、タイトル自体は韓国でどのように受け止められていますか?

チャン:2023年の釜山国際映画祭の開幕作でしたので、「このようなタイトルの作品が、韓国でいちばん大きな映画祭のオープニングで大丈夫だろうか」という心配はしていました。しかし、否定的な反応はなく、特に心配するようなことはありませんでした。

続けてチャン監督は、原作が刊行された2015年頃の韓国の状況について、次のように語る。

チャン:実は、2015年頃は韓国では「ヘル朝鮮」という単語が流行していました。「ヘル」は“地獄(Hell)”、「朝鮮」は“前近代的な”、つまり「地獄のような韓国」という意味で、その言葉が重要だった時期でした。映画のなかでもそういうセリフが出てきますが、「韓国が嫌いで」や「ヘル朝鮮」という言葉をどういうふうに解き明かしていくかということが、この映画で大事な部分だったと思います。

小川:「ヘル朝鮮」という言葉は、日本ではあまり知られていないかもしれません。その言葉が流行した背景を、具体的に訊いてもいいですか?

チャン:2015年頃を振り返ってみると、『82年生まれ、キム・ジヨン』(韓国にて2016年に出版・日本では2018年に筑摩書房より邦訳版が出版)という小説がベストセラーになりました。また、2014年にはセウォル号の沈没事故、2016年にはカンナム駅で20代の女性が見ず知らずの男性に殺される、という事件も起きました。そういったことを受けて、2017年頃からMeToo運動が広がっていくのですが、この時期の韓国は、20代の女性にとってとても生きづらい社会で、暮らしていくのが難しい時期だったと思います。「ヘル朝鮮」は、そういうなかで出てきた言葉だと感じています。

チャン:はい。この10年、いわゆる独立映画やドキュメンタリー映画には、女性を素材にした作品がたくさん出てきていて、フェミニズムはとても重要な流れのなかにありました。私自身は男性ですが、そういう女性たちの声を無視できないと考え、女性の生きづらさを扱った映画を作ってからでないと、次の映画にいけないという責任を感じました。

小川:韓国では、国に対する不満を抱えているときの若者たちのエネルギーが、すごく強いなと思います。日本よりはるかに政治への関心が高く、実際にアクションを起こす人たちが多くていいなと思いますが、監督はいまもそういった若者たちのエネルギーを感じますか?

チャン:政治家の多くは50代、60代以上の男性で、そういう人たちが自分たちを代弁してくれるかというところに疑問があると思います。だからこそ、声を上げるのはとても重要なことで、今回、戒厳後の弾劾のデモの際には、特に若い女性が多かったというのがニュースにもなっていました。K-POPが流れ、若い人がコンサートのような雰囲気をデモで楽しんでいました。そういう部分もとても重要だと思っています。

小川:あのときの光景は、日本でSNSを見ていてもびっくりしました。この映画で、ケナが自国での暮らしに疑問を抱いて海外に行くというのも、ひとつのアクションかなと思いますが、海外に行ったからといってすべてが解決するわけではないんですよね。むしろ、自分自身からは逃れられないし、問題は地続きで存在する。そういう、悩みの在り方がリアルだなと思いましたが、そのあたりはどのような思いで描かれていましたか?

チャン:私自身も、とても重要な部分だと思っています。韓国を脱出したから解決ではなく、ずっと問いかけを続けることだと思いますが、遊牧民のように移動を繰り返しながら、可能性を探っていく人物としてケナを描きました。

小川:最後に、日本の観客に伝えたいことがあればお願いします。

チャン:この映画では、ケナの「変化したい」という意思を受け取ってほしいと思っています。韓国は、いまもまだ「変化を夢見る国」で、特に若い世代は「どのように韓国を変えていくか」ということに関心があると思いますが、私も若い世代のすぐ近くで耳を傾けながら、その意味を一緒に考えていきたいです。

『ケナは韓国が嫌い』は、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、シネ・リーブル池袋ほか、全国公開中。また、チャン・ゴンジェ監督が過去に手がけた4作品も、ユーロスペースからスタートし、順次公開される。

『ACROSS THE SKY』のコーナー「WORLD CONNECTION」では、ゲストを招き世界の最新カルチャーに迫る。オンエアは9時20分頃から。

チャン監督が登場したのは、3月23日(日)放送のJ-WAVE『ACROSS THE SKY』(ナビゲーター:小川紗良)のコーナー「WORLD CONNECTION」だ。

自身が抱いていた社会への「疲労感」がきっかけに

2015年に韓国の小説家、チャン・ガンミョンが発表したベストセラー小説『韓国が嫌いで』。生まれ育った社会に違和感を抱き、新たな人生を模索する女性を描いた小説をもとに、映画化されたのがチャン監督による『ケナは韓国が嫌いで』だ。『ケナは韓国が嫌いで』本予告

日本でも2025年3月より公開中の『ケナは韓国が嫌いで』の主人公は、ソウル郊外の団地で家族と暮らす、28歳のケナ。彼女は「通勤に片道2時間かかる」ことや、家族や恋人との関係など、さまざまな要因で「いま自分の暮らしはこれでいいのかな」と、悩みを抱えている。そんなケナが一念発起して、ニュージーランドに移り住むという内容だ。

小川:ベストセラーとなった小説『韓国が嫌いで』の主人公も28歳の女性ですが、監督が男性の立場としてその物語を作ってみようと思った背景には、どんな思いがありましたか?

チャン:ケナとは性別もライフスタイルも違いますが、それでも当時、同じように韓国社会に対する疲労感みたいなものを感じていました。状況は違うけど同じように感じる部分があったので、映画化を考えました。

小川:実はこの物語、疲れているのはケナだけではありませんよね。ケナと同じように、ニュージーランドに移住した韓国の男性や、韓国にずっといるけれど学歴社会に揉まれて、疲弊してしまった友人など、あらゆる面で疲弊している人たちが出てきます。いまの韓国の社会で若者たちが抱えている疲労感みたいなものの背景には、どういう問題があると思われますか。

チャン:韓国では勉強をとてもたくさんしなければならないし、一生懸命いっぱい働かなければいけない。それは日本も似ているのかもしれないですが、韓国ではその状況に「終わりが見えない」というのが、疲労感につながっていると思います。

ネガティブなワードを、どう解き明かすか

世界経済フォーラム発表の「ジェンダー・ギャップ指数2024」によると、韓国は146カ国中94位、日本は118位と、ジェンダー・ギャップの大きさが課題となっている。小川は「こうした社会の性差の在り方も、映画で描きたいという思いがありましたか?」と、チャン監督に質問する。チャン:いまの韓国の20代の男女はけっこう対立が激しくて、男性でも「自分たちが差別を受けている」と感じている部分があります。でも、女性に対してはまだ見えない差別があり、ここ10年、すごく変わってきたとはいえ、やはり男女の格差や差別、固定された変わらない性的な役割は存在すると思います。『ケナは韓国が嫌いで』は、ケナを通して見える、韓国の女性たちが見ている風景みたいなものが重要だと思っています。

小川:原作のタイトルも映画のタイトルも、国名に「嫌い」をつけるというのはなかなか度胸がいることかなと思いますが、タイトル自体は韓国でどのように受け止められていますか?

チャン:2023年の釜山国際映画祭の開幕作でしたので、「このようなタイトルの作品が、韓国でいちばん大きな映画祭のオープニングで大丈夫だろうか」という心配はしていました。しかし、否定的な反応はなく、特に心配するようなことはありませんでした。

続けてチャン監督は、原作が刊行された2015年頃の韓国の状況について、次のように語る。

チャン:実は、2015年頃は韓国では「ヘル朝鮮」という単語が流行していました。「ヘル」は“地獄(Hell)”、「朝鮮」は“前近代的な”、つまり「地獄のような韓国」という意味で、その言葉が重要だった時期でした。映画のなかでもそういうセリフが出てきますが、「韓国が嫌いで」や「ヘル朝鮮」という言葉をどういうふうに解き明かしていくかということが、この映画で大事な部分だったと思います。

小川:「ヘル朝鮮」という言葉は、日本ではあまり知られていないかもしれません。その言葉が流行した背景を、具体的に訊いてもいいですか?

チャン:2015年頃を振り返ってみると、『82年生まれ、キム・ジヨン』(韓国にて2016年に出版・日本では2018年に筑摩書房より邦訳版が出版)という小説がベストセラーになりました。また、2014年にはセウォル号の沈没事故、2016年にはカンナム駅で20代の女性が見ず知らずの男性に殺される、という事件も起きました。そういったことを受けて、2017年頃からMeToo運動が広がっていくのですが、この時期の韓国は、20代の女性にとってとても生きづらい社会で、暮らしていくのが難しい時期だったと思います。「ヘル朝鮮」は、そういうなかで出てきた言葉だと感じています。

「変化したい」という意思を受け取ってほしい

小川:韓国では、社会での現象を芸術の世界に反映していく力がすごく強いなと思っていますが、『ケナは韓国が嫌い』もそういう流れのなかにある作品でしょうか?チャン:はい。この10年、いわゆる独立映画やドキュメンタリー映画には、女性を素材にした作品がたくさん出てきていて、フェミニズムはとても重要な流れのなかにありました。私自身は男性ですが、そういう女性たちの声を無視できないと考え、女性の生きづらさを扱った映画を作ってからでないと、次の映画にいけないという責任を感じました。

小川:韓国では、国に対する不満を抱えているときの若者たちのエネルギーが、すごく強いなと思います。日本よりはるかに政治への関心が高く、実際にアクションを起こす人たちが多くていいなと思いますが、監督はいまもそういった若者たちのエネルギーを感じますか?

チャン:政治家の多くは50代、60代以上の男性で、そういう人たちが自分たちを代弁してくれるかというところに疑問があると思います。だからこそ、声を上げるのはとても重要なことで、今回、戒厳後の弾劾のデモの際には、特に若い女性が多かったというのがニュースにもなっていました。K-POPが流れ、若い人がコンサートのような雰囲気をデモで楽しんでいました。そういう部分もとても重要だと思っています。

小川:あのときの光景は、日本でSNSを見ていてもびっくりしました。この映画で、ケナが自国での暮らしに疑問を抱いて海外に行くというのも、ひとつのアクションかなと思いますが、海外に行ったからといってすべてが解決するわけではないんですよね。むしろ、自分自身からは逃れられないし、問題は地続きで存在する。そういう、悩みの在り方がリアルだなと思いましたが、そのあたりはどのような思いで描かれていましたか?

チャン:私自身も、とても重要な部分だと思っています。韓国を脱出したから解決ではなく、ずっと問いかけを続けることだと思いますが、遊牧民のように移動を繰り返しながら、可能性を探っていく人物としてケナを描きました。

小川:最後に、日本の観客に伝えたいことがあればお願いします。

チャン:この映画では、ケナの「変化したい」という意思を受け取ってほしいと思っています。韓国は、いまもまだ「変化を夢見る国」で、特に若い世代は「どのように韓国を変えていくか」ということに関心があると思いますが、私も若い世代のすぐ近くで耳を傾けながら、その意味を一緒に考えていきたいです。

『ケナは韓国が嫌い』は、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、シネ・リーブル池袋ほか、全国公開中。また、チャン・ゴンジェ監督が過去に手がけた4作品も、ユーロスペースからスタートし、順次公開される。

『ACROSS THE SKY』のコーナー「WORLD CONNECTION」では、ゲストを招き世界の最新カルチャーに迫る。オンエアは9時20分頃から。

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。

番組情報

- ACROSS THE SKY

-

毎週日曜9:00-12:00

-

小川紗良