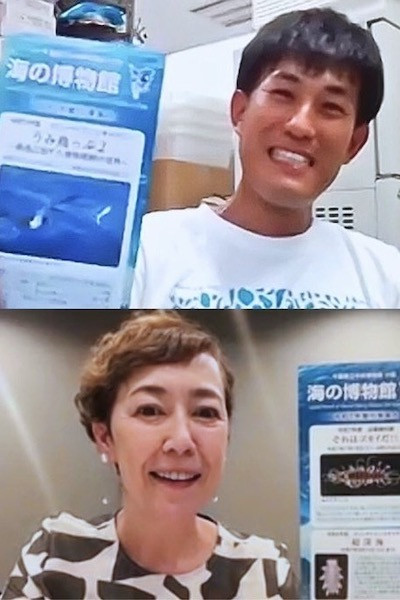

海鳥や島の生態系と、その変化について、鳥類学者の平田和彦さんが語った。海の博物館で鳥を研究する平田さん。その内容とは?

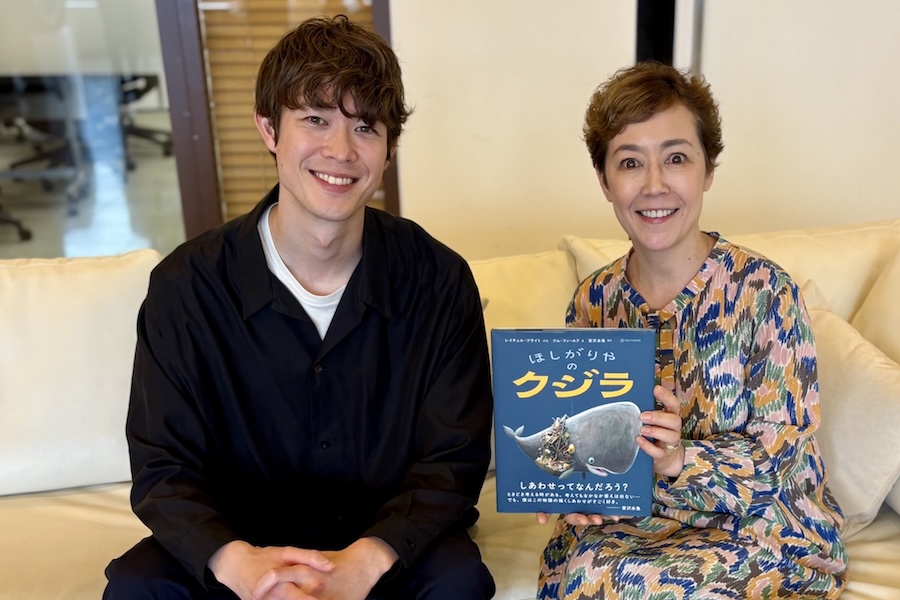

平田さんがリモートで登場したのは、クリス智子がお届けする『TALK TO NEIGHBORS』。この番組は毎週ひと組、クリスがいま声を届けたい人を迎える30分のトークプログラム。月曜から木曜はラジオでオンエアされ、翌金曜には放送された内容に加えて、限定トークも含むポッドキャストが配信される。

この週は、「ISLAND NEIGHBORS」と題して、日替わりでゲストを迎え、文学、アート、歴史など、さまざまな角度から島の魅力を探った。初日は大の灯台好き、翻訳家・岸本佐知子さん、2日目はデンマークのボーンホルム島在住のジュエリーアーティストの珠数かおりさん(リモート出演)、3日目は千葉県立中央博物館分館 海の博物館の研究員であり、鳥類学者の平田和彦さん、現代アーティストの鴻池朋子さんが登場した。

ここでは、鳥類学者の平田和彦さんのトーク内容をテキストでお届けする。それぞれポッドキャストでも配信中だ。

・ポッドキャストページはコチラ

平田:海の博物館は千葉県・勝浦市にあります。目の前に磯が広がっている環境で、そういったフィールドと博物館が隣接しているのが、いちばんの特徴になります。これからの季節でしたら、夏休みの自由研究などで海の生きものの観察でいらっしゃる方も多くなります。そういう方にとっては、博物館で生きもののことを予習して、それから磯にすぐ出て観察をして、また帰りに博物館に寄って復習することができるのも特徴です。

クリス:なるほど。

平田:そこで私は鳥担当の研究員をさせていただいています。よく「え、海の博物館で鳥ですか?」と言われるんですけど、「みんな、水族館でペンギンを観に行くでしょ?」って(笑)。そういったわけで、カモメとか鵜飼いに使われる海鵜とか、アホウドリとかミズナギドリとか、いろんな海の鳥がいるので、そういったものの行動や生態を研究しています。

平田さんは「島を愛し、鳥を愛する研究者」として研究を続けている。

クリス:愛しながら、鳥のどういう研究をされてるんですか?

平田:私はもっぱら、鳥の行動や生態に興味があるので、観察をすることがメインになります。たとえば、海流がどういうふうに流れていて、その流路に応じて餌場がどう変わっていくか調査する。身近な鳥でもわかっていないことがたくさんあるので、いろんな鳥にGPSを装着してその渡りのルートを調べる。また、海鳥の繁殖地は島が多いんですけど、そこに行って、たとえば親鳥がヒナに餌を与える瞬間をずっと観察する。あるいは、ふんを拾って何を食べているのかを調べるとか、そういったことをやっています。海鳥は、海の生態系で食物連鎖の頂点に位置する生きものなんです。だから、海鳥を調べれば餌になる生きものも含めて、海の生態系とか環境との関わりとかまでわかるのが、海鳥の魅力だと思っています。

平田:たとえば、オオミズナギドリだと1回の繁殖で1個の卵しか産めなかったりします。そんな海鳥にとって、一生のあいだに残せる子孫の数をできるだけ増やす方法は、“長生き”という戦略ですね。なので、たとえば同じくらいの体の大きさの鳥同士や、あるいは哺乳類と比較すると、海鳥はとても長生きな傾向があります。

クリス:長生きって、他の生きものから狙われないとか、そういうことですよね?

平田:そこが、先ほど言った海洋生態系の頂点と言われる理由です。でも、地球とか生命の歴史を考えたときの“昔”なんですけど、そういった昔に比べると人間が出てきてからは、それまでの生きものとか地球の営みの比較にならないくらいのスピードで、どんどん環境が改変されてしまっている。それが人間社会です。たかだかこの50年、100年程度の人間の生活のなかで、地球温暖化もそうですけど環境がいろいろと変わってきているところがあります。それに生物の進化のスピードがついていけずに、長い時間で育まれてきた戦略が通用しないことがいろんなところで出てきていますね。

一方でクリスは「都市や街など人間が開発した場所と比較すると、島は自然環境が守られているのではないか」と問いかけた。

平田:たとえば、東京のような大都市と比べると、島は往々にしてもともとの自然が残されているところは多いと思いますが、島の自然はとても損なわれやすいものなんです。島自体が周りを海で囲まれていて、他の陸地から離れたところにありますよね。そういうところに、海流に乗って倒木とかにくっついた虫が島に上陸するとか、鳥の体にくっついてきた植物の種とか寄生虫が上陸するとか、いろんなシナリオがあるんですけど、そうやって偶然生きものがやって来る。しかも、そこでなんとか生き延びられたものが島に住んでいる生きものなんです。

他の陸地から隔離された状態で世代を重ねるうちに、島の環境に次第に適応し、進化を遂げていく。その過程で、独自の生態系が形成されていく、と平田さんは言う。

平田:独自の生態は結局、他のところにないものですよね。そこの環境では非常に住みやすいと感じられるような特徴を有した生きものが出てくるわけなんですけど、だからこそ、そこがちょっと損なわれるだけでガクッとバランスが崩れて生態系が傷つきやすい。そういう特徴がありますね。

平田:先ほど、偶然に偶然が重なった結果、(島には)独特な生態系が育まれてきているという話をしました。そして、そんな島の独特な生態系が、人間によって一瞬で壊されてしまうことについては、みなさんにもぜひ知っていただけたらうれしいと思います。そのなかで、私が専門にしている海鳥の話をすると、最近ニュースにもなったりしている伊豆諸島の御蔵島という島がありまして。そこがオオミズナギドリの世界で、いちばん大きな繁殖地のひとつなんです。1970年代には175〜350万羽ほどが繁殖していたと言われています。

クリス:すごいですね!

平田:ところが、2016年には10万羽まで減ってしまいました。10万って大きな数字に感じるかもしれませんが、もともと300万という数ですからめちゃくちゃな減り方です。それはネコに食べられてしまうことが大きな要因じゃないかと言われています。だいたい、年間で3万5千羽くらいオオミズナギドリが食べられているという試算が出ていて。1回で1羽ずつしか繁殖することができない鳥ですから、1回減ってしまうと全然、数が回復しないんです。こんなに減ってしまっているということは、いますぐに手を打たないと取り返しのつかないようになるという状況まできています。

クリス:島とネコも風景としてはイメージにあるような気もしますが。

平田:そうなんです。ネコで観光を盛り上げているようなネコの島みたいなところも見たりします。もちろん、ネコはかわいいですし大事な生きものですが、もともとの野生の生態系に対してそういった影響を与えている島もあるということですね。

そこで平田さんは、具体的なアクションをリスナーに提案する。

平田:一度失われたらなかなか戻ってこない非常に尊いものだからこそ、この現状を知ってもらって広めてもらうことはもちろんなんですけど、より踏み込んだ保護ができるはずなんです。具体的には海鳥の繁殖している島の住民とか、あるいは我々のような研究者だけが取り組む問題ではないと思っていて。たとえば、島で捕獲したネコを島から出して、里親を見つけてそのもとで大切に一生を過ごしてもらうというような取り組みを進めている団体も出てきているんです。いま「ネコ飼いたいな」と思っている人にはペットショップで探すという選択肢の他に、そういうネコもいるんだよって知ってもらいたいと思いますし、これって島の外に住んでいる人しかできない保護なんです。本当に一刻の猶予もないと思います。

クリス:そんな状況になっているっていうことを知ることができてよかったです。島の外にいるからこそできることがあるってことですね。 日替わりでゲストを迎え、文学、アート、歴史など、さまざまな角度から島の魅力を探ったオンエアは、ポッドキャストで配信中だ。

・大の灯台好き、翻訳家・岸本佐知子さん

以前の出演時、ポッドキャストで「灯台愛」を披露した岸本さん。あれからおよそ4カ月、新たに訪れた灯台は? 灯台の魅力、行ってみたい灯台、魅惑の灯台グッズ……そして灯台×文学まで、たっぷり灯台の話を伺った。

・デンマークのボーンホルム島在住のジュエリーアーティストの珠数かおりさん(リモート出演)

多くのアーティストが工房を構えることから、“工芸の島”と呼ばれるボーンホルム島。島在住の珠数さんが、暮らし始めた当初にカルチャーショック受けた出来事とは? バルト海に浮かぶ島の人々や、その暮らしを探る。

・現代アーティストの鴻池朋子さん

「瀬戸内国際芸術祭2025」に参加する現代アーティストの鴻池さん。絵画、彫刻、映像、アニメーション、絵本、手芸など、様々なメディアでトータルインスタレーションを手がける鴻池さんが、島で感じるアートを語る。

2025年12月13日(土)から2026年5月10日(日)まで、千葉中央博物館分館 海の博物館では、平田さんが企画した海鳥の企画展示「うみ鳥っぷ2[umi-Trip 2] ―海鳥と旅する食物連鎖の世界」を開催予定。千葉中央博物館分館 海の博物館の最新情報は公式サイトまで。

平田さんがリモートで登場したのは、クリス智子がお届けする『TALK TO NEIGHBORS』。この番組は毎週ひと組、クリスがいま声を届けたい人を迎える30分のトークプログラム。月曜から木曜はラジオでオンエアされ、翌金曜には放送された内容に加えて、限定トークも含むポッドキャストが配信される。

この週は、「ISLAND NEIGHBORS」と題して、日替わりでゲストを迎え、文学、アート、歴史など、さまざまな角度から島の魅力を探った。初日は大の灯台好き、翻訳家・岸本佐知子さん、2日目はデンマークのボーンホルム島在住のジュエリーアーティストの珠数かおりさん(リモート出演)、3日目は千葉県立中央博物館分館 海の博物館の研究員であり、鳥類学者の平田和彦さん、現代アーティストの鴻池朋子さんが登場した。

ここでは、鳥類学者の平田和彦さんのトーク内容をテキストでお届けする。それぞれポッドキャストでも配信中だ。

・ポッドキャストページはコチラ

島を愛し、鳥を愛する研究者

まず、ナビゲーターのクリスは、平田さんに千葉県立中央博物館分館 海の博物館の概要と、どういった研究に取り組んでいるか質問した。平田:海の博物館は千葉県・勝浦市にあります。目の前に磯が広がっている環境で、そういったフィールドと博物館が隣接しているのが、いちばんの特徴になります。これからの季節でしたら、夏休みの自由研究などで海の生きものの観察でいらっしゃる方も多くなります。そういう方にとっては、博物館で生きもののことを予習して、それから磯にすぐ出て観察をして、また帰りに博物館に寄って復習することができるのも特徴です。

クリス:なるほど。

平田:そこで私は鳥担当の研究員をさせていただいています。よく「え、海の博物館で鳥ですか?」と言われるんですけど、「みんな、水族館でペンギンを観に行くでしょ?」って(笑)。そういったわけで、カモメとか鵜飼いに使われる海鵜とか、アホウドリとかミズナギドリとか、いろんな海の鳥がいるので、そういったものの行動や生態を研究しています。

平田さんは「島を愛し、鳥を愛する研究者」として研究を続けている。

クリス:愛しながら、鳥のどういう研究をされてるんですか?

平田:私はもっぱら、鳥の行動や生態に興味があるので、観察をすることがメインになります。たとえば、海流がどういうふうに流れていて、その流路に応じて餌場がどう変わっていくか調査する。身近な鳥でもわかっていないことがたくさんあるので、いろんな鳥にGPSを装着してその渡りのルートを調べる。また、海鳥の繁殖地は島が多いんですけど、そこに行って、たとえば親鳥がヒナに餌を与える瞬間をずっと観察する。あるいは、ふんを拾って何を食べているのかを調べるとか、そういったことをやっています。海鳥は、海の生態系で食物連鎖の頂点に位置する生きものなんです。だから、海鳥を調べれば餌になる生きものも含めて、海の生態系とか環境との関わりとかまでわかるのが、海鳥の魅力だと思っています。

海鳥が“長生き”戦略をとった理由

海鳥の多くは、1回の繁殖で産む卵の数、つまり育てられるひなの数が少ない種類に属するという。平田:たとえば、オオミズナギドリだと1回の繁殖で1個の卵しか産めなかったりします。そんな海鳥にとって、一生のあいだに残せる子孫の数をできるだけ増やす方法は、“長生き”という戦略ですね。なので、たとえば同じくらいの体の大きさの鳥同士や、あるいは哺乳類と比較すると、海鳥はとても長生きな傾向があります。

クリス:長生きって、他の生きものから狙われないとか、そういうことですよね?

平田:そこが、先ほど言った海洋生態系の頂点と言われる理由です。でも、地球とか生命の歴史を考えたときの“昔”なんですけど、そういった昔に比べると人間が出てきてからは、それまでの生きものとか地球の営みの比較にならないくらいのスピードで、どんどん環境が改変されてしまっている。それが人間社会です。たかだかこの50年、100年程度の人間の生活のなかで、地球温暖化もそうですけど環境がいろいろと変わってきているところがあります。それに生物の進化のスピードがついていけずに、長い時間で育まれてきた戦略が通用しないことがいろんなところで出てきていますね。

一方でクリスは「都市や街など人間が開発した場所と比較すると、島は自然環境が守られているのではないか」と問いかけた。

平田:たとえば、東京のような大都市と比べると、島は往々にしてもともとの自然が残されているところは多いと思いますが、島の自然はとても損なわれやすいものなんです。島自体が周りを海で囲まれていて、他の陸地から離れたところにありますよね。そういうところに、海流に乗って倒木とかにくっついた虫が島に上陸するとか、鳥の体にくっついてきた植物の種とか寄生虫が上陸するとか、いろんなシナリオがあるんですけど、そうやって偶然生きものがやって来る。しかも、そこでなんとか生き延びられたものが島に住んでいる生きものなんです。

他の陸地から隔離された状態で世代を重ねるうちに、島の環境に次第に適応し、進化を遂げていく。その過程で、独自の生態系が形成されていく、と平田さんは言う。

平田:独自の生態は結局、他のところにないものですよね。そこの環境では非常に住みやすいと感じられるような特徴を有した生きものが出てくるわけなんですけど、だからこそ、そこがちょっと損なわれるだけでガクッとバランスが崩れて生態系が傷つきやすい。そういう特徴がありますね。

島の住民や研究者だけが取り組む問題ではない

そういった環境下で、私たちが島や鳥の環境を守るために、何ができるだろうか。平田:先ほど、偶然に偶然が重なった結果、(島には)独特な生態系が育まれてきているという話をしました。そして、そんな島の独特な生態系が、人間によって一瞬で壊されてしまうことについては、みなさんにもぜひ知っていただけたらうれしいと思います。そのなかで、私が専門にしている海鳥の話をすると、最近ニュースにもなったりしている伊豆諸島の御蔵島という島がありまして。そこがオオミズナギドリの世界で、いちばん大きな繁殖地のひとつなんです。1970年代には175〜350万羽ほどが繁殖していたと言われています。

クリス:すごいですね!

平田:ところが、2016年には10万羽まで減ってしまいました。10万って大きな数字に感じるかもしれませんが、もともと300万という数ですからめちゃくちゃな減り方です。それはネコに食べられてしまうことが大きな要因じゃないかと言われています。だいたい、年間で3万5千羽くらいオオミズナギドリが食べられているという試算が出ていて。1回で1羽ずつしか繁殖することができない鳥ですから、1回減ってしまうと全然、数が回復しないんです。こんなに減ってしまっているということは、いますぐに手を打たないと取り返しのつかないようになるという状況まできています。

クリス:島とネコも風景としてはイメージにあるような気もしますが。

平田:そうなんです。ネコで観光を盛り上げているようなネコの島みたいなところも見たりします。もちろん、ネコはかわいいですし大事な生きものですが、もともとの野生の生態系に対してそういった影響を与えている島もあるということですね。

そこで平田さんは、具体的なアクションをリスナーに提案する。

平田:一度失われたらなかなか戻ってこない非常に尊いものだからこそ、この現状を知ってもらって広めてもらうことはもちろんなんですけど、より踏み込んだ保護ができるはずなんです。具体的には海鳥の繁殖している島の住民とか、あるいは我々のような研究者だけが取り組む問題ではないと思っていて。たとえば、島で捕獲したネコを島から出して、里親を見つけてそのもとで大切に一生を過ごしてもらうというような取り組みを進めている団体も出てきているんです。いま「ネコ飼いたいな」と思っている人にはペットショップで探すという選択肢の他に、そういうネコもいるんだよって知ってもらいたいと思いますし、これって島の外に住んでいる人しかできない保護なんです。本当に一刻の猶予もないと思います。

クリス:そんな状況になっているっていうことを知ることができてよかったです。島の外にいるからこそできることがあるってことですね。 日替わりでゲストを迎え、文学、アート、歴史など、さまざまな角度から島の魅力を探ったオンエアは、ポッドキャストで配信中だ。

・大の灯台好き、翻訳家・岸本佐知子さん

以前の出演時、ポッドキャストで「灯台愛」を披露した岸本さん。あれからおよそ4カ月、新たに訪れた灯台は? 灯台の魅力、行ってみたい灯台、魅惑の灯台グッズ……そして灯台×文学まで、たっぷり灯台の話を伺った。

・デンマークのボーンホルム島在住のジュエリーアーティストの珠数かおりさん(リモート出演)

多くのアーティストが工房を構えることから、“工芸の島”と呼ばれるボーンホルム島。島在住の珠数さんが、暮らし始めた当初にカルチャーショック受けた出来事とは? バルト海に浮かぶ島の人々や、その暮らしを探る。

・現代アーティストの鴻池朋子さん

「瀬戸内国際芸術祭2025」に参加する現代アーティストの鴻池さん。絵画、彫刻、映像、アニメーション、絵本、手芸など、様々なメディアでトータルインスタレーションを手がける鴻池さんが、島で感じるアートを語る。

2025年12月13日(土)から2026年5月10日(日)まで、千葉中央博物館分館 海の博物館では、平田さんが企画した海鳥の企画展示「うみ鳥っぷ2[umi-Trip 2] ―海鳥と旅する食物連鎖の世界」を開催予定。千葉中央博物館分館 海の博物館の最新情報は公式サイトまで。

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。

radikoで聴く

2025年8月6日28時59分まで

PC・スマホアプリ「radiko.jpプレミアム」(有料)なら、日本全国どこにいてもJ-WAVEが楽しめます。番組放送後1週間は「radiko.jpタイムフリー」機能で聴き直せます。

番組情報

- TALK TO NEIGHBORS

-

月・火・水・木曜13:00-13:30

-

クリス智子