金工作家の外山和洋さんが、工芸美術の素材として金属に着目した理由や、自身の制作スタイルを確立したきっかけなどについて語った。

外山さんは1994年東京都生まれ。溶かした金属を吹き付けるオリジナルの技法によって器やオブジェを制作し、現代工芸の新たな表現に挑戦する人物だ。

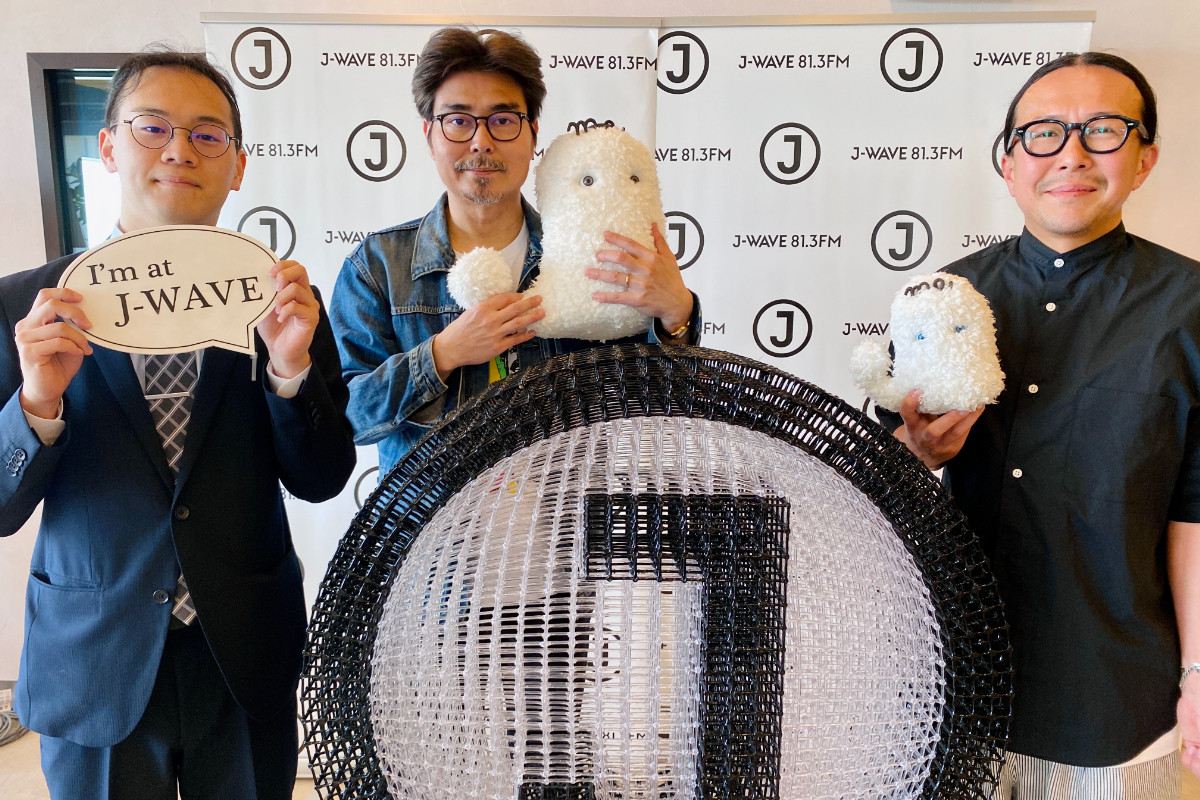

外山さんが登場したのは、俳優の小澤征悦がナビゲーターを務めるJ-WAVEの番組『BMW FREUDE FOR LIFE』(毎週土曜 11:00-11:30)。同番組は、新しい時代を切り開き駆け抜けていく人物を毎回ゲストに招き、BMWでの車中インタビューを通して、これまでの軌跡や今後の展望に迫るプログラムだ。

・ポッドキャストページはこちら

外山:人間や植物が鉄分を必要とし、地球の核の主成分が鉄であることからもわかる通り、金属は、生命に不可欠な物質です。僕は作品を作る人間として、自然や生命を傷つける目的で金属を利用したいとは思いません。自然や生命の美しさ、強さを讃えるために使っていきたいと考えています。また金属は、生命に寄り添う面と文明の発展に貢献してきた面という、二面性のある物質です。なので、自然との共生を表現するのに適した物質とも捉えています。

外山:人間や植物が鉄分を必要とし、地球の核の主成分が鉄であることからもわかる通り、金属は、生命に不可欠な物質です。僕は作品を作る人間として、自然や生命を傷つける目的で金属を利用したいとは思いません。自然や生命の美しさ、強さを讃えるために使っていきたいと考えています。また金属は、生命に寄り添う面と文明の発展に貢献してきた面という、二面性のある物質です。なので、自然との共生を表現するのに適した物質とも捉えています。

外山さんが作品を作るときに用いるのが、金属を溶解・切断する機械「プラズマカッター」だ。

外山:プラズマカッターは、「トーチ」と呼ばれる機器の先端部と素材の間にプラズマを発生させ、超高温で金属素材を溶かしながら断つ「溶断」をする機械です。僕はプラズマカッターで金属板を溶断する際に発生する金属の雫みたいなものを対象物に吹き付けて、金属コーティングをしています。これは工業部品の防サビを目的とした技術「溶射」によく似ていて。この工業技術を作品制作にも活かせるのではないかと思い、取り入れています。

外山さんは、プラズマカッターで金属が高温になって溶ける際に発生する雫に注目。その雫をあらかじめ形を作っておいたセラミックなどに吹き付けることで、ざらついたような小さな凹凸が無数にあるテクスチャーを生み出しているという。

外山:進路に悩んでいた中学3年生の頃、武蔵野美術大学の油絵学科を卒業している母方の叔母が東京都立工芸高等学校の存在を教えてくれて。工芸高校では、5つある学部のうち工業機械でモノづくりができる「マシンクラフト科」へ進学し、卒業制作では鉄板で洋服を作りました。この卒業制作を手掛けた理由は、固い鉄の板で布のしわやドレープを表現したかったからです。元の姿を想像させないというか。素材感を変容させて、観る人が「これって金属なの?」という感想を持ってくれるような作品は今も作っていますし、この時期からそういったクリエイティブを志向し始めたのかも知れません。

外山:進路に悩んでいた中学3年生の頃、武蔵野美術大学の油絵学科を卒業している母方の叔母が東京都立工芸高等学校の存在を教えてくれて。工芸高校では、5つある学部のうち工業機械でモノづくりができる「マシンクラフト科」へ進学し、卒業制作では鉄板で洋服を作りました。この卒業制作を手掛けた理由は、固い鉄の板で布のしわやドレープを表現したかったからです。元の姿を想像させないというか。素材感を変容させて、観る人が「これって金属なの?」という感想を持ってくれるような作品は今も作っていますし、この時期からそういったクリエイティブを志向し始めたのかも知れません。

工芸高校卒業生の多くは専門知識を活かして、工場や企業に技術者として就職する。外山さんも就職の道を考えたが、大学進学を決意。進学先は、今回のドライブの目的地である武蔵野美術大学だ。

外山:今、五日市街道に入りましたね。もうすぐ武蔵野美術大学が見えてくるはずです。武蔵野美術大学は、工芸高校の卒業制作がすごく楽しくて「こういった制作をもう少し続けたい」と思い、ほんとに時期的にギリギリだったんですけど、推薦入試にエントリーし、高校の先生にお世話になって、ポートフォリオを用意して何とか合格できました。そんな大学が近づいてきました。

僕が入学した工芸工業デザイン学科は、一年次に専攻を決めません。同学科では、大きく分けて、インダストリアルデザイン、インテリアデザイン、クラフトデザインと3つのコースがあり、さらにクラフトデザインには、金工、木工、陶磁、ガラス、テキスタイルと5つの専攻が設けられています。これら7つのコース・専攻を1年次にすべて体験し、自分に何が合うのかを考えた上で、2年次後期から各自の専攻に分かれて深く学んでいくスタイルでした。僕は、インテリアと金工、テキスタイルで悩みましたが、高校でも触れていたこと、研究室の雰囲気が自分に合っていたことが決め手となり、最終的に金工を専攻することにしました。

外山:研究室に入ってから、毎日9時~18時は慣れない業務に勤しみ、自分の制作に充てられるのはそれ以降の時間に限られていました。仕事に追われる日々のなかで何を作ろうか悩んでしまい、結果として、多くの作品を作れずにいたんです。そんなとき、大学に特別講義をしにきていたイギリスで暮らす日本人の女性作家さんと知り合う機会がありました。その方は、とにかく手を動かして作業をたくさんされるタイプの女性作家で。当時の僕は頭でっかちで「何を作ったらおもしろいと思われるんだろう?」「販売にはどうしたら繋がるのかな」と考えてばかりいて、なかなか独自性のある作品を作れずにいました。そんな僕を見かねてか、その年の夏休みに研修という形でその方の工房に2週間ほどお邪魔し、作業のアシスタントをさせていただいたんです。彼女はお子さんもいらっしゃるなかで作品を作って販売し、生計を立てる一方、土日は家族と過ごすという生活を送っていました。その仕事ぶり、ライフスタイルがすごく格好良くて。自分もこんなふうになりたいと思ったんですよね。

イギリスに住む日本人作家のライフスタイルを目の当たりにし、大きな刺激を受けたという外山さん。この体験がスタイルの確立に悩む長いトンネルを抜け、自分の道が拓けるきっかけになったと述懐する。

外山:イギリスから帰国して「さぁ何を作ろう」となったとき、自分の手元にたまたま直径7ミリ程度の銅の棒材がたくさんありました。そこで、とりあえず何も考えずコンセプトもなしに、使う材料をこの棒材に限定して、手を動かしながら考えることにしたんです。叩いてみたり、曲げてみたり。作業を進めていくと、棒の形がどうしても邪魔になってきちゃって。それなら一度溶かしてみようとなり、バーナーや溶接機で溶かしてみました。その溶かす過程でプラズマカッターを持ち出して溶断したところ、金属の雫みたいなものが飛散したんです。これを作品制作に活かせるのではないかと閃き、そこから研究を開始しました。

陶器やガラスに比べると金属は、最初から最後まで自分の手のなかにあります。窯での焼き上がり方に左右される陶器のように、自然に任せる要素がほとんどなく、自分の手のなかで最後までコントロールできる素材と言えます。ただ、僕の技法に限ればそうもいかなくて。金属を溶かして吹き付ける際にあらぬ方向に飛散することもあれば、薄い作品の場合はヒビが入ることもある。そういった予期せぬ事態にどう対処していくか。金属との対話じゃないですけど、作りながら考えていくような感覚で取り組んでいます。

外山さんが使用する金属素材は、銅のほかアルミニウムやステンレスなどさまざまだ。素材によって溶け出す温度「融点」が異なり、ドロッとしていたり、サラっとしていたりと、金属の雫の質感も異なるそうだ。さらに、薬品を反応させて色を変えたり、一つの作品に複数の素材を使ったりすることで無数の表現が生まれ、日々新たな作品に挑戦できると、外山さんは言う。このスタイルは世界からも注目を集め、ロンドンのギャラリーに所属し、イギリス、オランダ、フランスなどのアートフェアに出展。また、人気ブランド「ロエベ」によるクラフトプライズのファイナリストに選ばれ、パリにて作品の展示も行われたという。

外山:僕の技法は、金属を溶かして別の形に再構成するというものです。なので、一回形にした作品をもう一度溶かして、別の作品に作り変えることもできる。たとえば最近では、要らなくなったアルミのフライパンを使って作品にしてみたりもしています。元の形が失われて別の形に生まれ変わることは、自然界でもあると思うんですよね。肉体が滅び、土に還って、また新たな命が芽吹く……みたいな。そういった命の循環、エネルギーの循環のようなものを早回しで自分の手のなかで行っているような感覚が、作品づくりにおいてあります。

金属の可能性を信じ、拡張し続ける外山さん。最後に「未来への挑戦=FORWARDISM」と質問すると、こんな答えが返ってきた。

金属の可能性を信じ、拡張し続ける外山さん。最後に「未来への挑戦=FORWARDISM」と質問すると、こんな答えが返ってきた。

外山:手でモノを作る楽しさを忘れないでいることですかね。僕は今工芸の領域で作品づくりを行っていて、活動を続けていくほどに、その領域の伝統や文脈など難しいことを考えながら作らなければいけなくなってくる。最近では「工芸の伝統と革新についてどう思うか?」といった質問をよくされます。そういったテーマについて考えることで工芸の伝承に繋がっていくので、とても重要なのですが、自分にとって一番忘れたくないことは「作る喜び」なんです。そこにこそ、人間本来の文化や豊かさが宿っているのではないかと思うんですよね。なので、頭で作品を作ってばかりいないで、手でモノを考えるというか。絵を描いたり、工作をしたりするのが好きだった子どもの頃の感覚を忘れずに、自分の身体と心が求める一番気持ちのいい動きで、何かを作り続けていたいです。

(構成=小島浩平)

外山さんは1994年東京都生まれ。溶かした金属を吹き付けるオリジナルの技法によって器やオブジェを制作し、現代工芸の新たな表現に挑戦する人物だ。

外山さんが登場したのは、俳優の小澤征悦がナビゲーターを務めるJ-WAVEの番組『BMW FREUDE FOR LIFE』(毎週土曜 11:00-11:30)。同番組は、新しい時代を切り開き駆け抜けていく人物を毎回ゲストに招き、BMWでの車中インタビューを通して、これまでの軌跡や今後の展望に迫るプログラムだ。

・ポッドキャストページはこちら

金属は「二面性のある物質」

外山さんを乗せた「BMW XM」は六本木ヒルズを出発。まずは、さまざまある工芸美術の素材のなかで、なぜ金属を選んだのかについて語ってもらった。

外山さんが作品を作るときに用いるのが、金属を溶解・切断する機械「プラズマカッター」だ。

外山:プラズマカッターは、「トーチ」と呼ばれる機器の先端部と素材の間にプラズマを発生させ、超高温で金属素材を溶かしながら断つ「溶断」をする機械です。僕はプラズマカッターで金属板を溶断する際に発生する金属の雫みたいなものを対象物に吹き付けて、金属コーティングをしています。これは工業部品の防サビを目的とした技術「溶射」によく似ていて。この工業技術を作品制作にも活かせるのではないかと思い、取り入れています。

外山さんは、プラズマカッターで金属が高温になって溶ける際に発生する雫に注目。その雫をあらかじめ形を作っておいたセラミックなどに吹き付けることで、ざらついたような小さな凹凸が無数にあるテクスチャーを生み出しているという。

高校の卒業制作で手掛けた「鉄板の洋服」

外山さんが、モノづくりの道を志したのは中学3年生のとき。ピアノの調律師である両親のもとで育ち、幼少期から自らの手で何かを作ることが好きだった少年が選んだ進路とは?

工芸高校卒業生の多くは専門知識を活かして、工場や企業に技術者として就職する。外山さんも就職の道を考えたが、大学進学を決意。進学先は、今回のドライブの目的地である武蔵野美術大学だ。

外山:今、五日市街道に入りましたね。もうすぐ武蔵野美術大学が見えてくるはずです。武蔵野美術大学は、工芸高校の卒業制作がすごく楽しくて「こういった制作をもう少し続けたい」と思い、ほんとに時期的にギリギリだったんですけど、推薦入試にエントリーし、高校の先生にお世話になって、ポートフォリオを用意して何とか合格できました。そんな大学が近づいてきました。

僕が入学した工芸工業デザイン学科は、一年次に専攻を決めません。同学科では、大きく分けて、インダストリアルデザイン、インテリアデザイン、クラフトデザインと3つのコースがあり、さらにクラフトデザインには、金工、木工、陶磁、ガラス、テキスタイルと5つの専攻が設けられています。これら7つのコース・専攻を1年次にすべて体験し、自分に何が合うのかを考えた上で、2年次後期から各自の専攻に分かれて深く学んでいくスタイルでした。僕は、インテリアと金工、テキスタイルで悩みましたが、高校でも触れていたこと、研究室の雰囲気が自分に合っていたことが決め手となり、最終的に金工を専攻することにしました。

転機となった英国在住の日本人作家との出会い

工芸高校の卒業制作で手掛けた鉄板製のドレスも大きな反響を呼んだが、大学の卒制もまた、一つの転機になったと、外山さんは振り返る。こちらは青山の複合文化施設「スパイラル」に展示され、作品を見た人が購入したそう。初めて自分の作品にお金を払ってくれる人と出会ったことで、これまでにない作家としての喜びを噛み締めたという。そして、2018年からは武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科の助手をしながら、作家として作品づくりに励む日々が始まった。外山:研究室に入ってから、毎日9時~18時は慣れない業務に勤しみ、自分の制作に充てられるのはそれ以降の時間に限られていました。仕事に追われる日々のなかで何を作ろうか悩んでしまい、結果として、多くの作品を作れずにいたんです。そんなとき、大学に特別講義をしにきていたイギリスで暮らす日本人の女性作家さんと知り合う機会がありました。その方は、とにかく手を動かして作業をたくさんされるタイプの女性作家で。当時の僕は頭でっかちで「何を作ったらおもしろいと思われるんだろう?」「販売にはどうしたら繋がるのかな」と考えてばかりいて、なかなか独自性のある作品を作れずにいました。そんな僕を見かねてか、その年の夏休みに研修という形でその方の工房に2週間ほどお邪魔し、作業のアシスタントをさせていただいたんです。彼女はお子さんもいらっしゃるなかで作品を作って販売し、生計を立てる一方、土日は家族と過ごすという生活を送っていました。その仕事ぶり、ライフスタイルがすごく格好良くて。自分もこんなふうになりたいと思ったんですよね。

イギリスに住む日本人作家のライフスタイルを目の当たりにし、大きな刺激を受けたという外山さん。この体験がスタイルの確立に悩む長いトンネルを抜け、自分の道が拓けるきっかけになったと述懐する。

外山:イギリスから帰国して「さぁ何を作ろう」となったとき、自分の手元にたまたま直径7ミリ程度の銅の棒材がたくさんありました。そこで、とりあえず何も考えずコンセプトもなしに、使う材料をこの棒材に限定して、手を動かしながら考えることにしたんです。叩いてみたり、曲げてみたり。作業を進めていくと、棒の形がどうしても邪魔になってきちゃって。それなら一度溶かしてみようとなり、バーナーや溶接機で溶かしてみました。その溶かす過程でプラズマカッターを持ち出して溶断したところ、金属の雫みたいなものが飛散したんです。これを作品制作に活かせるのではないかと閃き、そこから研究を開始しました。

陶器やガラスに比べると金属は、最初から最後まで自分の手のなかにあります。窯での焼き上がり方に左右される陶器のように、自然に任せる要素がほとんどなく、自分の手のなかで最後までコントロールできる素材と言えます。ただ、僕の技法に限ればそうもいかなくて。金属を溶かして吹き付ける際にあらぬ方向に飛散することもあれば、薄い作品の場合はヒビが入ることもある。そういった予期せぬ事態にどう対処していくか。金属との対話じゃないですけど、作りながら考えていくような感覚で取り組んでいます。

外山さんが使用する金属素材は、銅のほかアルミニウムやステンレスなどさまざまだ。素材によって溶け出す温度「融点」が異なり、ドロッとしていたり、サラっとしていたりと、金属の雫の質感も異なるそうだ。さらに、薬品を反応させて色を変えたり、一つの作品に複数の素材を使ったりすることで無数の表現が生まれ、日々新たな作品に挑戦できると、外山さんは言う。このスタイルは世界からも注目を集め、ロンドンのギャラリーに所属し、イギリス、オランダ、フランスなどのアートフェアに出展。また、人気ブランド「ロエベ」によるクラフトプライズのファイナリストに選ばれ、パリにて作品の展示も行われたという。

「手でモノを作る楽しさを忘れないでいたい」

このように多くの人に愛されるアート作品へと昇華されている金属の魅力の一つを、外山さんは「別の形に生まれ変われること」と説く。外山:僕の技法は、金属を溶かして別の形に再構成するというものです。なので、一回形にした作品をもう一度溶かして、別の作品に作り変えることもできる。たとえば最近では、要らなくなったアルミのフライパンを使って作品にしてみたりもしています。元の形が失われて別の形に生まれ変わることは、自然界でもあると思うんですよね。肉体が滅び、土に還って、また新たな命が芽吹く……みたいな。そういった命の循環、エネルギーの循環のようなものを早回しで自分の手のなかで行っているような感覚が、作品づくりにおいてあります。

外山:手でモノを作る楽しさを忘れないでいることですかね。僕は今工芸の領域で作品づくりを行っていて、活動を続けていくほどに、その領域の伝統や文脈など難しいことを考えながら作らなければいけなくなってくる。最近では「工芸の伝統と革新についてどう思うか?」といった質問をよくされます。そういったテーマについて考えることで工芸の伝承に繋がっていくので、とても重要なのですが、自分にとって一番忘れたくないことは「作る喜び」なんです。そこにこそ、人間本来の文化や豊かさが宿っているのではないかと思うんですよね。なので、頭で作品を作ってばかりいないで、手でモノを考えるというか。絵を描いたり、工作をしたりするのが好きだった子どもの頃の感覚を忘れずに、自分の身体と心が求める一番気持ちのいい動きで、何かを作り続けていたいです。

(構成=小島浩平)

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。