訪れた国は32カ国で、ヘナ・アーティスト、エッセイスト、社会科教員、「生命大好きニスト」などさまざまな肩書きを持つ長井優希乃が、J-WAVEの番組『JUST A LITTLE LOVIN'』(毎週月曜〜木曜 5:00-6:00)でナビゲーターを務めている。

同番組は“「豊かさとは何か?」を共に考える”をテーマに、長井優希乃が気になることについてトークしたり音楽を流したり、ちょっとした「愛」でリスナーを包んでいくプログラム。文化人類学を学びながら、バックパッカーとして世界をまわり、多様な文化に触れてきた異色の経歴を持つ長井優希乃が、よりよく生きるためのヒントを提供する。

今回は長井優希乃に今年10月から始まった番組について、そしてこれまで世界を旅する中で強烈に印象に残っている出来事についても話してもらった。

■「NAVIGATOR'S VOICE」過去のインタビュー

楽しいです。昼間は教育の現場で働いているんですけど、そこの生徒たちが「先生、今日ラジオでこんなこと話してたね」とダイレクトにレスをくれるんです。時には「そのネタ、ラジオと被ってるじゃん」ってツッコミも入ったり(笑)。聴いてくれているのも嬉しいですし、ラジオに乗せた自分のメッセージが実際に届いているんだ、という感覚を日々得られます。

──教育の現場でも伝える役割を担っていると思いますが、また違う感覚がありますか?

授業は「この目の前の子たちに何を伝えていくか?」を練って、直接密なコミュニケーションを図っていく形になりますが、ラジオは顔の知らない不特定多数にメッセージが届く、というのが大きな差としてありますね。これまで私とまったく関わりのなかった人たちが私の声を拾ってくれる。例えばオンエアでは、私が以前住んでいたマラウイ共和国のチェワ語をよく使うんですけど、この前は「30年前にマラウイに住んでいたんだけど、いきなりラジオからチェワ語が聞こえてきてびっくりした」という感想をもらいました。そんな風にラジオでメッセージが広がっていく感覚はすごくおもしろいです。

──これまで訪れた国は32カ国とのことですが、そもそもなぜ世界中をまわろうと思ったのでしょうか。

中学生のときに、特別授業でネパール舞踊を学ぶ機会があったんです。そこから人々の生活や文化、民族について知りたいという欲が湧いてきて、大学に進学したときに、文化人類学を学ぶゼミに入りました。ただそんな中で机上で学ぶだけでなく、自分の目や身体で世界の生の文化や暮らしを見たい、触れたいと思い始めました。そこで大学を休学し、バックパッカーとして世界を巡ることにしました。

──ものすごいバイタリティですね。最初はどの国を訪れたんですか?

ネパールです。その地でヘナアートに出会いました。路上でインド移民がヘナアートをしていて、実際に私もやってもらいました。そのときは柄が多すぎてびっくりしたんですけど(笑)、見ているうちに「なんかいいかも。これが自分で描けたら楽しいだろうな」と思い、インド移民の方に教えてもらったんです。次第に、私が描く側になり、各地でヘナアートをしながら、放浪していました。

たくさんあるんですけど、私の中で強烈に残っている“人間っておもしろい”という出来事は、エチオピア南部で暮らすハマルと呼ばれる人々に出会ったときのことです。大人になるための成人儀礼を見せてもらったんですけど、その儀礼は15頭くらいの牛を並べて、その背中を青年が全裸に紐だけ巻いた状態で駆け渡っていくというもの。その高い背中を一度も落ちずに、4回飛び越え、駆け抜けられたら「大人」になるためのひとつの段階をクリアできるんです。落ちても大人にはなれるんですけど、一生飲み会なんかで「あのとき落ちたよな」なんてイジられるらしくて(笑)。そんな風に明らかな段階を経て大人になるっていう感覚は日本ではなかなか味わえないし、世界っておもしろいなって感じましたね。

──確かに日本ではまず聞かない文化ですね。その間、女性は何をしているんですか?

牛の背渡りを無事終えた青年は”マズ(Maz/Maze)”という役割になるんですけど、マズたちが周りにいる女性をムチで叩いていくんです。

──えっ!?

「暴力じゃん!」って思いますよね。でもその場でよく見てみると、女性たちの方からマズに「次は私を打って! 早く!」とラッパを吹きながら迫っていくんです。逆に、マズの方がタジタジ。理由を聞いたら、当然ムチで打たれたら背中に傷跡が残るんですが、その傷跡は青年を応援した熱量の高さを示す勲章になる。それと、ミミズ腫れの数だけ、成人儀礼を行った青年の家族からヤギをもらうことができるらしいです。女性たちのエネルギーと砂埃、ラッパの音などが相まって、儀礼の場はものすごい熱量になります。

──すごい話ですね……。

一方で、ドメスティックバイオレンスの文脈でもムチが使われることもあるみたいです。

──えっ?

儀礼の場でのムチとDVのムチは、同じ「ムチで打たれる」という行為ですが、意味合いは全く異なってくると思います。女性が自らの勲章としてムチを打たせにいくのか、夫からの暴力でお仕置きとしてムチに打たれるのかでは全然意味合いが違ってきますよね。実際に現地の人と話す中でそういうことを知っていき、ある行為を一面的に捉えるだけではわからないな、と考えさせられました。

──なるほど。

ハマルの村に滞在して興味深いなと思ったことは、ほかにもあります。村に住む女性は大体、上裸でビーズのついたスカートのようなものを履いているんですけど、ファッションとしてブラジャーが流行り出していたみたいです。私がその村を訪れたときはタンクトップを着ていたんですけど、ブラの紐が出てしまっていたんですね。そうしたら村の女の子に「これってもしかしてブラジャー?」と聞かれて、「そうだ」と答えたらすごくほしそうにしていました(笑)。「この人ブラジャーしてるよ!」と、どんどん他の女の子たちも集まってきて。新しいファッションにときめく姿がとってもかわいらしかったです。

世界一周の特番をしてみたいです。朝からさまざまな国を想像で巡って、その土地の音楽を流しつつ、ガイドブックには出てこないローカルな文化を発信していきたい。「この時間はインド・デリーのラクシュミナガルの街角でリキシャに乗りましょう」など言いながら、東京にいながらも現地の人の生の声をお届けできたらおもしろいかなって。

──想像でも旅をした気持ちになれそうですね。徐々に緩和されてきたとはいえ、コロナ禍で閉塞感を抱えている今だからこそ響くものがありそうです。

──想像でも旅をした気持ちになれそうですね。徐々に緩和されてきたとはいえ、コロナ禍で閉塞感を抱えている今だからこそ響くものがありそうです。

そうですよね。私は大学でも大学院でも「文化人類学」という学問を研究していたんですけど、大学院ではヘナアートについて研究するため、インドでヘナアーティストの家族と暮らしていました。24時間一緒にいるから、全然違うコミュニケーションの取り方や生活の仕方などに辛さを感じたりもするし、どんなに一緒にいてもわからないことだらけだったりするんですけど、一方で、その「違い」や「わからなさ」がおもしろくもあるんです。そういう異なった背景を持った人の暮らしや考え方を知り、身を浸してみることで、自分の中に新しい視点が生まれる。コロナ禍で閉塞感が漂っている中で、日本にも「つらい」と感じている人がいると思うんですけど、世界の「違い」に目を向け視点を広げることは、閉塞感から解放されるヒントになると思うんです。そういう意味でも世界一周番組をやりたいですね。

──あえてネガティブな言い方をすると「考え方の違い」は「違和感」として捉えられるとも思いますが、長井さんはなぜそういったものを「おもしろい」と感じるのでしょうか?

まず、他の文化に身を浸して暮らしていると、常に自分の当たり前ではないことが目の前に広がっているから、日々、自分の固定観念を打ち壊されまくるんですね(笑)。とくにインドにいるときには常に、自分の当たり前ってみんなの当たり前じゃないんだなあ、と感じました。病気のときに作ってくれたお粥が激辛でさらに体調を壊したり、インドのお母さんは毎日家族とも客とも大声で喧嘩をするのが当たり前で、疲れて逃げたくなるときもあったんですけど、そういうときに限ってきらりと光るおもしろい宝物のようなものを発見したりするんです。「あっ、あの行動は親愛の証だったのか⁈」みたいな。高熱を出して寝込んでいるときに、ずーっと頭を撫で続けてくれたり、寝るときにはもうみんな大人なのに、姉妹みんなで私に抱きついて寝てきたり。そのときは「一人にしてほしい」と思っていたけれど、あとから考えると自分がされて一番嬉しいことを私にしてくれていたんだな、と彼らの身体感覚と自分の身体感覚の違いに気づかされます。で、なんだかんだ気づかぬうちに、自分もインド式の挨拶が抜けなくなっていたり。「違う文化に暮らす他者」とはいっても、自分もなんだか流動的に混じり合っている感覚です。これも現地の生活にどっぷり浸かったから得られた感覚なのかもしれないですけどね。

──最後になりますが、多様な世界の入り口に踏み込んだきっかけとなった楽曲はありますか?

中学3年生のときに選択講座「ネパール舞踊」の時間に出会ったKshetra Gurung & Tara Thapa「Chhatima Mero」です。人妻をおじいさんがたぶらかすという歌詞の、コミカルなローカル楽曲なんですけど、音や衣装、文化背景も含めてめちゃくちゃおもしろいと感じて。ネパール舞踊に出会ってから知ったすべての体験が、世界への興味の扉を開いてくれました。

──つまりその選択講座が長井さんの人生を変えたんですね。

そうです。その授業を学年で選択したのは私と“ゆうこちゃん”という女の子のふたりだけだったんですけど、その先生が「人数が少ないから、ローカルで流行っている歌劇をふたりにやってもらおう」と言ってくれたおかげで、先ほどの曲とも出会えました。その先生はネパールで現地の人から踊りを習い、舞踊の研究をしながらご自身もネパール舞踊家として活躍されていた方で、たくさんの現地ならではの話を教えてくれて、大きな刺激をもらいました。ゆうこちゃんもネパール舞踊が好きになって、一緒にネパールフェスでステージに上がったりしていました。ゆうこちゃんは今、何をしてるんだろう……どこかで私のラジオを偶然にでも聴いてくれたら、うれしいですね。

■『JUST A LITTLE LOVIN'』(毎週月曜〜木曜 5:00-6:00)公式サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/littlelovin/

(取材・文=中山洋平)

植物で肌を様々な模様に染める身体装飾「ヘナ・アート」と出会ったことをきっかけに、立教大学在学中に世界各地の路上でヘナを描きながら、放浪。在学中より文化人類学を学ぶ。大学卒業後は京都大学大学院に進み、インド・デリーのヘナ・アーティストの家族と寝食を共にしながら文化人類学的研究をおこなう。大学院修了後、世の中の開発のあり方について疑問を持ち青年海外協力隊に参加、アフリカのマラウイ共和国にて芸術教育アドバイザーを務める。帰国後はヘナ・アーティストとして活動しながら、中学校社会科教員として教育現場にも携わっている。これまで訪れた国は32カ国。アート、人類学、教育の分野を越えて、人々が世界と繋がり、多角的な視点から世界をまなざす「きっかけ」をつくる活動を行なっている。

著書に「バイブス人類学」(WEBコラム)、書籍『令和GALSの社会学』など。

同番組は“「豊かさとは何か?」を共に考える”をテーマに、長井優希乃が気になることについてトークしたり音楽を流したり、ちょっとした「愛」でリスナーを包んでいくプログラム。文化人類学を学びながら、バックパッカーとして世界をまわり、多様な文化に触れてきた異色の経歴を持つ長井優希乃が、よりよく生きるためのヒントを提供する。

今回は長井優希乃に今年10月から始まった番組について、そしてこれまで世界を旅する中で強烈に印象に残っている出来事についても話してもらった。

■「NAVIGATOR'S VOICE」過去のインタビュー

「チェワ語」に気づいてくれるリスナー…ラジオのおもしろさ

──10月に番組がスタートしましたが、手応えはいかがですか?楽しいです。昼間は教育の現場で働いているんですけど、そこの生徒たちが「先生、今日ラジオでこんなこと話してたね」とダイレクトにレスをくれるんです。時には「そのネタ、ラジオと被ってるじゃん」ってツッコミも入ったり(笑)。聴いてくれているのも嬉しいですし、ラジオに乗せた自分のメッセージが実際に届いているんだ、という感覚を日々得られます。

──教育の現場でも伝える役割を担っていると思いますが、また違う感覚がありますか?

授業は「この目の前の子たちに何を伝えていくか?」を練って、直接密なコミュニケーションを図っていく形になりますが、ラジオは顔の知らない不特定多数にメッセージが届く、というのが大きな差としてありますね。これまで私とまったく関わりのなかった人たちが私の声を拾ってくれる。例えばオンエアでは、私が以前住んでいたマラウイ共和国のチェワ語をよく使うんですけど、この前は「30年前にマラウイに住んでいたんだけど、いきなりラジオからチェワ語が聞こえてきてびっくりした」という感想をもらいました。そんな風にラジオでメッセージが広がっていく感覚はすごくおもしろいです。

──これまで訪れた国は32カ国とのことですが、そもそもなぜ世界中をまわろうと思ったのでしょうか。

中学生のときに、特別授業でネパール舞踊を学ぶ機会があったんです。そこから人々の生活や文化、民族について知りたいという欲が湧いてきて、大学に進学したときに、文化人類学を学ぶゼミに入りました。ただそんな中で机上で学ぶだけでなく、自分の目や身体で世界の生の文化や暮らしを見たい、触れたいと思い始めました。そこで大学を休学し、バックパッカーとして世界を巡ることにしました。

──ものすごいバイタリティですね。最初はどの国を訪れたんですか?

ネパールです。その地でヘナアートに出会いました。路上でインド移民がヘナアートをしていて、実際に私もやってもらいました。そのときは柄が多すぎてびっくりしたんですけど(笑)、見ているうちに「なんかいいかも。これが自分で描けたら楽しいだろうな」と思い、インド移民の方に教えてもらったんです。次第に、私が描く側になり、各地でヘナアートをしながら、放浪していました。

エチオピアで衝撃を受けた成人の儀式

──旅をする中で強烈に記憶している出来事は?たくさんあるんですけど、私の中で強烈に残っている“人間っておもしろい”という出来事は、エチオピア南部で暮らすハマルと呼ばれる人々に出会ったときのことです。大人になるための成人儀礼を見せてもらったんですけど、その儀礼は15頭くらいの牛を並べて、その背中を青年が全裸に紐だけ巻いた状態で駆け渡っていくというもの。その高い背中を一度も落ちずに、4回飛び越え、駆け抜けられたら「大人」になるためのひとつの段階をクリアできるんです。落ちても大人にはなれるんですけど、一生飲み会なんかで「あのとき落ちたよな」なんてイジられるらしくて(笑)。そんな風に明らかな段階を経て大人になるっていう感覚は日本ではなかなか味わえないし、世界っておもしろいなって感じましたね。

──確かに日本ではまず聞かない文化ですね。その間、女性は何をしているんですか?

牛の背渡りを無事終えた青年は”マズ(Maz/Maze)”という役割になるんですけど、マズたちが周りにいる女性をムチで叩いていくんです。

──えっ!?

「暴力じゃん!」って思いますよね。でもその場でよく見てみると、女性たちの方からマズに「次は私を打って! 早く!」とラッパを吹きながら迫っていくんです。逆に、マズの方がタジタジ。理由を聞いたら、当然ムチで打たれたら背中に傷跡が残るんですが、その傷跡は青年を応援した熱量の高さを示す勲章になる。それと、ミミズ腫れの数だけ、成人儀礼を行った青年の家族からヤギをもらうことができるらしいです。女性たちのエネルギーと砂埃、ラッパの音などが相まって、儀礼の場はものすごい熱量になります。

──すごい話ですね……。

一方で、ドメスティックバイオレンスの文脈でもムチが使われることもあるみたいです。

──えっ?

儀礼の場でのムチとDVのムチは、同じ「ムチで打たれる」という行為ですが、意味合いは全く異なってくると思います。女性が自らの勲章としてムチを打たせにいくのか、夫からの暴力でお仕置きとしてムチに打たれるのかでは全然意味合いが違ってきますよね。実際に現地の人と話す中でそういうことを知っていき、ある行為を一面的に捉えるだけではわからないな、と考えさせられました。

──なるほど。

ハマルの村に滞在して興味深いなと思ったことは、ほかにもあります。村に住む女性は大体、上裸でビーズのついたスカートのようなものを履いているんですけど、ファッションとしてブラジャーが流行り出していたみたいです。私がその村を訪れたときはタンクトップを着ていたんですけど、ブラの紐が出てしまっていたんですね。そうしたら村の女の子に「これってもしかしてブラジャー?」と聞かれて、「そうだ」と答えたらすごくほしそうにしていました(笑)。「この人ブラジャーしてるよ!」と、どんどん他の女の子たちも集まってきて。新しいファッションにときめく姿がとってもかわいらしかったです。

世界への興味の扉を開けてくれた、ネパール舞踊との出会い

──今後ラジオでやってみたいことはありますか?世界一周の特番をしてみたいです。朝からさまざまな国を想像で巡って、その土地の音楽を流しつつ、ガイドブックには出てこないローカルな文化を発信していきたい。「この時間はインド・デリーのラクシュミナガルの街角でリキシャに乗りましょう」など言いながら、東京にいながらも現地の人の生の声をお届けできたらおもしろいかなって。

そうですよね。私は大学でも大学院でも「文化人類学」という学問を研究していたんですけど、大学院ではヘナアートについて研究するため、インドでヘナアーティストの家族と暮らしていました。24時間一緒にいるから、全然違うコミュニケーションの取り方や生活の仕方などに辛さを感じたりもするし、どんなに一緒にいてもわからないことだらけだったりするんですけど、一方で、その「違い」や「わからなさ」がおもしろくもあるんです。そういう異なった背景を持った人の暮らしや考え方を知り、身を浸してみることで、自分の中に新しい視点が生まれる。コロナ禍で閉塞感が漂っている中で、日本にも「つらい」と感じている人がいると思うんですけど、世界の「違い」に目を向け視点を広げることは、閉塞感から解放されるヒントになると思うんです。そういう意味でも世界一周番組をやりたいですね。

──あえてネガティブな言い方をすると「考え方の違い」は「違和感」として捉えられるとも思いますが、長井さんはなぜそういったものを「おもしろい」と感じるのでしょうか?

まず、他の文化に身を浸して暮らしていると、常に自分の当たり前ではないことが目の前に広がっているから、日々、自分の固定観念を打ち壊されまくるんですね(笑)。とくにインドにいるときには常に、自分の当たり前ってみんなの当たり前じゃないんだなあ、と感じました。病気のときに作ってくれたお粥が激辛でさらに体調を壊したり、インドのお母さんは毎日家族とも客とも大声で喧嘩をするのが当たり前で、疲れて逃げたくなるときもあったんですけど、そういうときに限ってきらりと光るおもしろい宝物のようなものを発見したりするんです。「あっ、あの行動は親愛の証だったのか⁈」みたいな。高熱を出して寝込んでいるときに、ずーっと頭を撫で続けてくれたり、寝るときにはもうみんな大人なのに、姉妹みんなで私に抱きついて寝てきたり。そのときは「一人にしてほしい」と思っていたけれど、あとから考えると自分がされて一番嬉しいことを私にしてくれていたんだな、と彼らの身体感覚と自分の身体感覚の違いに気づかされます。で、なんだかんだ気づかぬうちに、自分もインド式の挨拶が抜けなくなっていたり。「違う文化に暮らす他者」とはいっても、自分もなんだか流動的に混じり合っている感覚です。これも現地の生活にどっぷり浸かったから得られた感覚なのかもしれないですけどね。

──最後になりますが、多様な世界の入り口に踏み込んだきっかけとなった楽曲はありますか?

中学3年生のときに選択講座「ネパール舞踊」の時間に出会ったKshetra Gurung & Tara Thapa「Chhatima Mero」です。人妻をおじいさんがたぶらかすという歌詞の、コミカルなローカル楽曲なんですけど、音や衣装、文化背景も含めてめちゃくちゃおもしろいと感じて。ネパール舞踊に出会ってから知ったすべての体験が、世界への興味の扉を開いてくれました。

──つまりその選択講座が長井さんの人生を変えたんですね。

そうです。その授業を学年で選択したのは私と“ゆうこちゃん”という女の子のふたりだけだったんですけど、その先生が「人数が少ないから、ローカルで流行っている歌劇をふたりにやってもらおう」と言ってくれたおかげで、先ほどの曲とも出会えました。その先生はネパールで現地の人から踊りを習い、舞踊の研究をしながらご自身もネパール舞踊家として活躍されていた方で、たくさんの現地ならではの話を教えてくれて、大きな刺激をもらいました。ゆうこちゃんもネパール舞踊が好きになって、一緒にネパールフェスでステージに上がったりしていました。ゆうこちゃんは今、何をしてるんだろう……どこかで私のラジオを偶然にでも聴いてくれたら、うれしいですね。

■『JUST A LITTLE LOVIN'』(毎週月曜〜木曜 5:00-6:00)公式サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/littlelovin/

(取材・文=中山洋平)

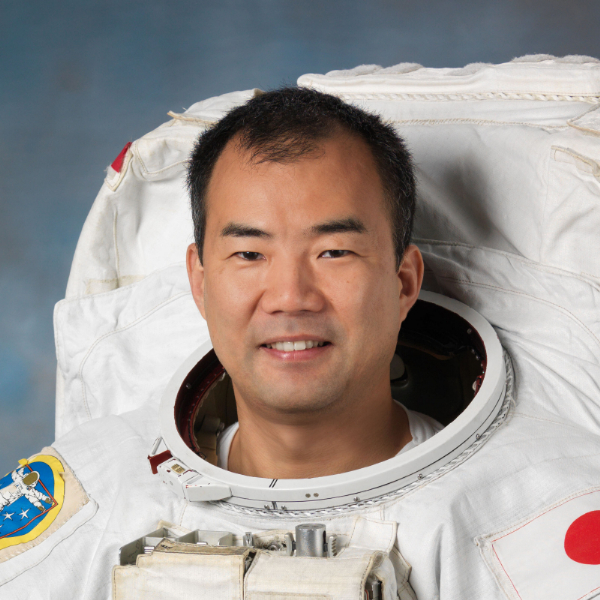

長井優希乃インタビュー

ヘナ・アーティスト、エッセイスト、生命大好きニスト、社会科教員植物で肌を様々な模様に染める身体装飾「ヘナ・アート」と出会ったことをきっかけに、立教大学在学中に世界各地の路上でヘナを描きながら、放浪。在学中より文化人類学を学ぶ。大学卒業後は京都大学大学院に進み、インド・デリーのヘナ・アーティストの家族と寝食を共にしながら文化人類学的研究をおこなう。大学院修了後、世の中の開発のあり方について疑問を持ち青年海外協力隊に参加、アフリカのマラウイ共和国にて芸術教育アドバイザーを務める。帰国後はヘナ・アーティストとして活動しながら、中学校社会科教員として教育現場にも携わっている。これまで訪れた国は32カ国。アート、人類学、教育の分野を越えて、人々が世界と繋がり、多角的な視点から世界をまなざす「きっかけ」をつくる活動を行なっている。

著書に「バイブス人類学」(WEBコラム)、書籍『令和GALSの社会学』など。

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。