(写真は伊能忠敬像/画像素材PIXTA)

東京都・茅場町に関する歴史や魅力、独自の風習について、作家・文献学者の山口謠司さんが語った。

山口さんが登場したのは、J-WAVEでオンエア中のコーナー「PLENUS RICE TO BE HERE」同コーナーでは、その土地の中で育まれてきた“日本ならではの知恵”を、山口氏が解説していく。ここでは2月24日(月)~28日(金)にラジオやポッドキャストで放送・配信された内容をテキストで紹介。

また、ポッドキャストでも過去のオンエアをアーカイブとして配信している。山口さんが茅場町を訪ね、現地の人から聞いたエピソードの詳細が楽しめる。

・ポッドキャストページはコチラ

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/8abd2939-44eb-41e6-9338-e20677f6ffa0/

山口:『PLENUS RICE TO BE HERE』の放送開始から第100週記念として、日本橋・茅場町のお話をしたいと思います。なぜかと言いますと、このコーナーを提供している株式会社プレナスの本社は、現在GINZA SIXにありますが、移転する前は茅場町(現プレナス茅場町オフィス)にあったからです。

プレナス創業者の祖父・塩井民次郎さんは明治19年(1886年)に西洋料理店「彌生軒(やよい軒)」を創業しました。その場所が茅場町だったのです。プレナス茅場町オフィスは茅場町・兜町の交差点にありますが、現在、そこに行きますと、1階に持ち帰り弁当の「ほっともっと」と定食レストラン「やよい軒(現在は改装中、6月26日オープン予定)」がございます。そしてそのビルの屋上では、「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」という名の下、小さな田んぼで子どもたちとのお米づくりを行っています。ぜひ、足を運んでみてください。

茅場町といえば“金融の街”というイメージがある。しかし山口さん曰く、江戸時代は銀座が金融の街だったそうだ。

山口:江戸時代、金や銅を銀に両替するような金融の街が銀座だったのです。ところが、明治時代になってから、東京証券取引所が兜町に建てられ、そこから金融の中心地が茅場町・兜町に移っていきました。株式というそれまでになかった自由主義経済・資本主義経済が、この茅場町・兜町から発展していったのです。

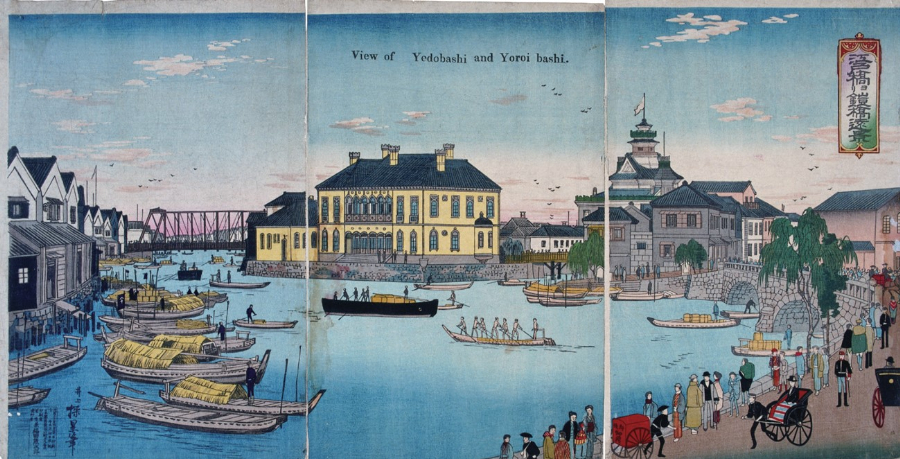

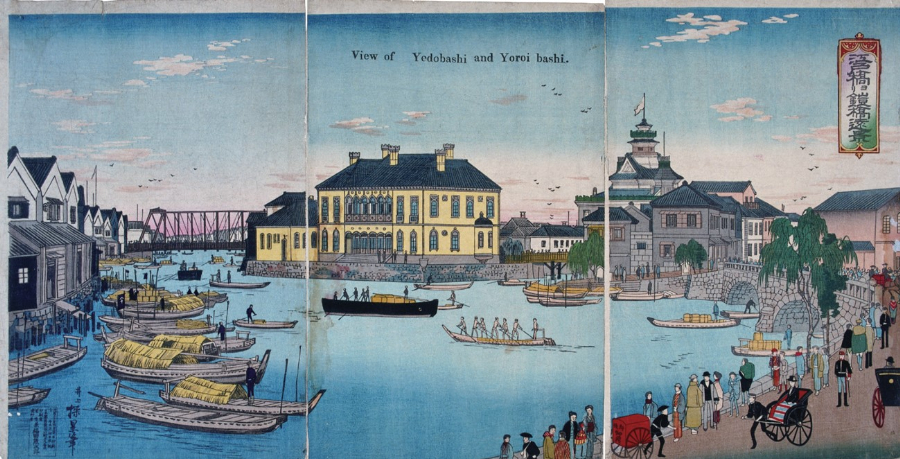

貨幣博物館というものが日本橋本石町にございます。ここには大きな浮世絵が飾ってあって、「View of Edobashi and Yoroi bashi」というタイトルがつけられています。猪牙船(ちょきぶね)と呼ばれる小さな木製の船、それから蒸気船が隅田川に浮いている風景が描かれていますが、ど真ん中に確認できるのが、高額紙幣の肖像になっている渋沢栄一が昔住んでいたお屋敷です。

絵の右上のほうに、お城のような西洋式の塔が建っているのが見えますが、それは渋沢が作った第一国立銀行です。さらに右側には石で造った鎧橋もございます。きっとプレナス創業者の塩井民次郎さんは、こんな風景が見られる街並みの中で、西洋料理の彌生軒をはじめられたのだと思います。

絵の右上のほうに、お城のような西洋式の塔が建っているのが見えますが、それは渋沢が作った第一国立銀行です。さらに右側には石で造った鎧橋もございます。きっとプレナス創業者の塩井民次郎さんは、こんな風景が見られる街並みの中で、西洋料理の彌生軒をはじめられたのだと思います。

山口:江戸時代の始め、1600年頃に作られた日葡辞書には「弁当」という言葉がすでに掲載されています。「文房箱に似たような箱で食べ物を携帯するもの」と説明が書かれています。

日本という国では農作業をするにも、漁業をするにも、旅に行くにも、皆がお弁当を持っていきました。そのお弁当という文化は、現在世界に広がっています。フランスに行っても、イギリスに行っても、素敵なお弁当箱がたくさん売っています。

子どものためにお母さんがおにぎりに顔を描いたり、ウインナーをタコ型にしたり。かわいい宝石箱のようなお弁当を作るという文化は、日本から始まっていったのです。そういう意味でも茅場町から始まったプレナスが展開するお弁当の文化、これからもっともっと世界に広がっていくと思います。

山口:海苔の老舗「山本山」の日本橋本店に行きますと、板に「山本山」と彫られた看板があります。実はあの看板は、芸術家・岡本太郎の祖父によるものなんです。そして岡本太郎の祖父に書道を教わったのがこちらも有名な芸術家・北大路魯山人ですね。

北大路魯山人は京都から東京に出てきて、日本橋で岡本太郎の祖父に住み込みで習字を習い、その後、中国へ渡り、本格的に習字を勉強しました。そして北大路魯山人は有名な料亭、あるいは旅館のために、板に書を書いて刻字篆刻(てんこく)した看板を制作しました。

暖簾は暖かい簾と書く。文字通り、元々は暖気を逃さないようにするために作られた。

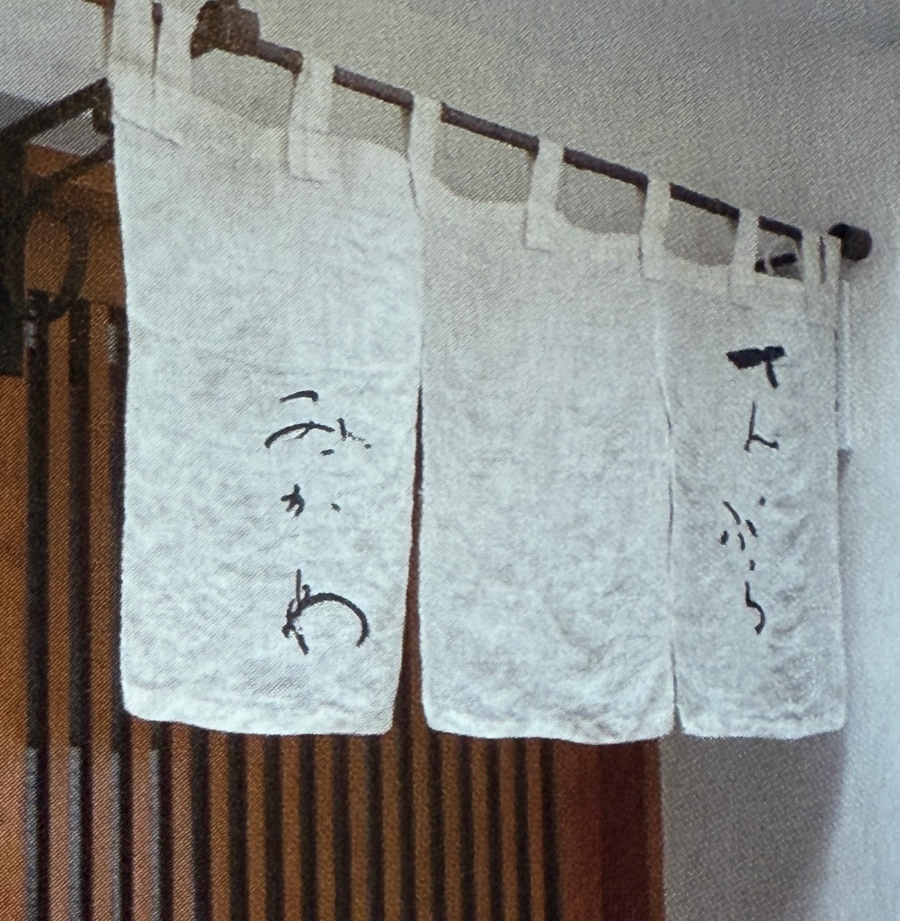

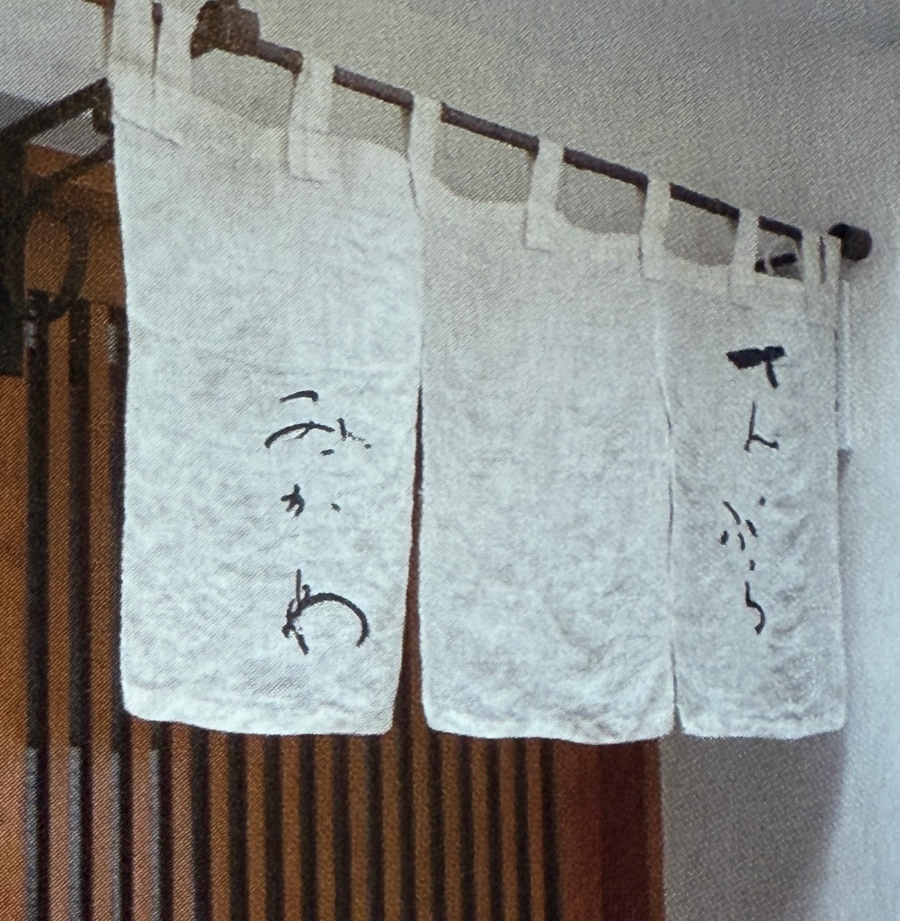

山口:日本橋・茅場町周辺には江戸時代から続く老舗の暖簾を守っているお店がいくつかございます。フランス人カメラマンの友人が日本に写真を撮りに来たことがありました。夏から秋に変わる時期のことでしたが、東京を一緒に歩いていたら「この店、昨日も前を通ったけれど何か変わってないか?」と聞いてきたのです。

僕は普段から見慣れている街だったので、よくわからなかったのですが、お店に入ってみると、昨日までは白い麻の夏暖簾だったのですが、秋を意識して、紺色藍染の冬暖簾に変わっていたのです。暖簾で季節の変わり目を伝えるというのはなんとも日本らしい手法だなと感じました。

そして山口さんは茅場町にある老舗の天ぷら屋でのエピソードを話してくれた。

そして山口さんは茅場町にある老舗の天ぷら屋でのエピソードを話してくれた。

山口:茅場町の天ぷら屋「みかわ」さん。現在はお店を閉められているという情報もあるのですが、先代の早乙女哲哉さんは僕に「ウチに置いてある海老を見てごらんなさい。背中のところが45度に曲がっているでしょう。ウチではこういう海老しか揚げないんです。揚げたときの水分の抜け方がこの角度によって全然変わってくるんです」と言うんです。

そして実際に揚げられると「早く食べな」と言いました。揚げてからたった15秒で海老の中に残っている甘さと渋さが飛んでいってしまうそうです。30秒経つとまったく変わってしまうとのことでした。僕は揚げたての海老をはふはふしながら食べました。それにしてもみかわさんの天ぷらはパリッと江戸の味がしました。

山口:ここは初めて日本地図を作成した、あの伊能忠敬の住居、そして終焉の地なのです。伊能忠敬は日本地図を作った人物としてあまりにも有名ですが、しかも日本全国を測量して実測による日本地図を完成させたのだから驚きです。

なぜ伊能忠敬は実際に歩いて、地図を作ろうとしたのだろうか。

山口:伊能忠敬は「地球の大きさがどれくらいか知りたかった」と言ったんですね。その頃の方々も“地球は丸い”ことは知っていたと思いますが、地球が丸いとするならば、丸い地球のどの辺りに日本があるか、今、自分がどこにいるのかを実際に歩いて確かめたいと。

すごいですよね。そんなスケールの大きな人がいたんですね。日本全国を自分の足で歩いて、測量して、地球規模で自らの存在を感じて、それを地図に落とし込んだ人。それが伊能忠敬なのです。

伊能忠敬が測量を始めたのは1800年のことだ。17年ほどをかけて、全国を歩いていく。

山口:伊能忠敬が歩き始めたときは56歳でした。なんと73歳になるまで、全国の海岸、山、川辺などを歩いて、測量したのです。

伊能忠敬はできあがった地図の断片を茅場町の自宅に送りつけていました。大金持ちで、弟子がたくさんいたので、その弟子たちが地図の断片を貼り合わせていったのです。しかし実際に地図が完成したのは、伊能忠敬が亡くなってから、3年後のこと。伊能忠敬の頭の中には日本地図が入っていたと思いますが、完成した地図を見ることができないまま、亡くなってしまったのです。日本地図ができあがったのは1821年のこと。「大日本沿海輿地全図」と呼ばれていますが、この地図こそ日本の姿がそのまま描かれたものです。

そんな伊能忠敬は日本全国を歩きながら、一体何を食べていたのだろうか。

山口:“全国のおいしいものがいっぱい出てくるだろうな”と期待しながら伊能忠敬の日記(伊能忠敬の測量日記)を見ていると、彼はいつも同じものを食べていました。お弁当です。

彼が好きだったものは紫蘇巻き唐辛子のようです。伊能忠敬は千葉県佐倉市の出身で、佐倉のあたりでは、らっきょうがたくさん獲れたそうなんですけど、らっきょうも大好きで、それから紫蘇巻き唐辛子、それに金山寺味噌という3種類をお弁当のおかずに入れて、食べていたそうです。

しそ巻き唐辛子は青唐辛子を一本ずつ大葉でくるっと包んで、たまり醤油の中に漬け込んだものだ。

山口:千葉から宇都宮や日光あたりまでは、袋に入ったしそ巻き唐辛子がたくさん売っています。北関東の方達はお好きな方が多いと思いますが、食べてみるとやはり辛い。でもご飯が進みます。時々らっきょうをぽりぽりしながら、甘い金山寺味噌を口に運んだらおいしいかなと思います。おそらく、しそ巻き唐辛子が伊能忠敬の元気の源だったんだと思います。皆さんもしそ巻き唐辛子が入ったお弁当を持って、伊能忠敬のように元気に日本中を旅してみませんか。

(構成=中山洋平)

山口さんが登場したのは、J-WAVEでオンエア中のコーナー「PLENUS RICE TO BE HERE」同コーナーでは、その土地の中で育まれてきた“日本ならではの知恵”を、山口氏が解説していく。ここでは2月24日(月)~28日(金)にラジオやポッドキャストで放送・配信された内容をテキストで紹介。

また、ポッドキャストでも過去のオンエアをアーカイブとして配信している。山口さんが茅場町を訪ね、現地の人から聞いたエピソードの詳細が楽しめる。

・ポッドキャストページはコチラ

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/8abd2939-44eb-41e6-9338-e20677f6ffa0/

渋沢栄一のお屋敷があった茅場町の歴史

町名としては「日本橋茅場町」となる茅場町。茅場町駅は、東西線と日比谷線の2路線が利用でき、東京駅にも歩いて行くことができる。東京証券取引所を中心に、証券会社が集まる日本屈指の金融街としても知られていて、都心の中でも喧騒とした場所から離れた大人な街としてのイメージが強いだろう。山口:『PLENUS RICE TO BE HERE』の放送開始から第100週記念として、日本橋・茅場町のお話をしたいと思います。なぜかと言いますと、このコーナーを提供している株式会社プレナスの本社は、現在GINZA SIXにありますが、移転する前は茅場町(現プレナス茅場町オフィス)にあったからです。

プレナス創業者の祖父・塩井民次郎さんは明治19年(1886年)に西洋料理店「彌生軒(やよい軒)」を創業しました。その場所が茅場町だったのです。プレナス茅場町オフィスは茅場町・兜町の交差点にありますが、現在、そこに行きますと、1階に持ち帰り弁当の「ほっともっと」と定食レストラン「やよい軒(現在は改装中、6月26日オープン予定)」がございます。そしてそのビルの屋上では、「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」という名の下、小さな田んぼで子どもたちとのお米づくりを行っています。ぜひ、足を運んでみてください。

茅場町といえば“金融の街”というイメージがある。しかし山口さん曰く、江戸時代は銀座が金融の街だったそうだ。

山口:江戸時代、金や銅を銀に両替するような金融の街が銀座だったのです。ところが、明治時代になってから、東京証券取引所が兜町に建てられ、そこから金融の中心地が茅場町・兜町に移っていきました。株式というそれまでになかった自由主義経済・資本主義経済が、この茅場町・兜町から発展していったのです。

貨幣博物館というものが日本橋本石町にございます。ここには大きな浮世絵が飾ってあって、「View of Edobashi and Yoroi bashi」というタイトルがつけられています。猪牙船(ちょきぶね)と呼ばれる小さな木製の船、それから蒸気船が隅田川に浮いている風景が描かれていますが、ど真ん中に確認できるのが、高額紙幣の肖像になっている渋沢栄一が昔住んでいたお屋敷です。

(出版社、出版年不明、山口謠司所蔵『錦絵大全』一部)

お弁当という言葉はいつからあった?

プレナスが事業展開している「やよい軒」、そして「ほっともっと」ではお弁当が楽しめる。そもそもお弁当という言葉はいつ頃からあるのだろうか。山口:江戸時代の始め、1600年頃に作られた日葡辞書には「弁当」という言葉がすでに掲載されています。「文房箱に似たような箱で食べ物を携帯するもの」と説明が書かれています。

日本という国では農作業をするにも、漁業をするにも、旅に行くにも、皆がお弁当を持っていきました。そのお弁当という文化は、現在世界に広がっています。フランスに行っても、イギリスに行っても、素敵なお弁当箱がたくさん売っています。

子どものためにお母さんがおにぎりに顔を描いたり、ウインナーをタコ型にしたり。かわいい宝石箱のようなお弁当を作るという文化は、日本から始まっていったのです。そういう意味でも茅場町から始まったプレナスが展開するお弁当の文化、これからもっともっと世界に広がっていくと思います。

(妻がフランスで見つけたお弁当箱)

パリッと江戸の味がする天ぷら屋さん

「看板」や「暖簾」は英語でいうとサインボード(sign board)、フランス語だとアンセーニュ(enseigne)。「示している・教えてあげる」という意味を持つ。あらゆる店舗のやっていることをお客さんに伝える意味でも、看板・暖簾には大事な役割がある。山口さんは日本橋にある、とある看板の話をした。山口:海苔の老舗「山本山」の日本橋本店に行きますと、板に「山本山」と彫られた看板があります。実はあの看板は、芸術家・岡本太郎の祖父によるものなんです。そして岡本太郎の祖父に書道を教わったのがこちらも有名な芸術家・北大路魯山人ですね。

北大路魯山人は京都から東京に出てきて、日本橋で岡本太郎の祖父に住み込みで習字を習い、その後、中国へ渡り、本格的に習字を勉強しました。そして北大路魯山人は有名な料亭、あるいは旅館のために、板に書を書いて刻字篆刻(てんこく)した看板を制作しました。

暖簾は暖かい簾と書く。文字通り、元々は暖気を逃さないようにするために作られた。

山口:日本橋・茅場町周辺には江戸時代から続く老舗の暖簾を守っているお店がいくつかございます。フランス人カメラマンの友人が日本に写真を撮りに来たことがありました。夏から秋に変わる時期のことでしたが、東京を一緒に歩いていたら「この店、昨日も前を通ったけれど何か変わってないか?」と聞いてきたのです。

僕は普段から見慣れている街だったので、よくわからなかったのですが、お店に入ってみると、昨日までは白い麻の夏暖簾だったのですが、秋を意識して、紺色藍染の冬暖簾に変わっていたのです。暖簾で季節の変わり目を伝えるというのはなんとも日本らしい手法だなと感じました。

(ぼくの友人のフランス人カメラマンが撮影した「みかわ」さんののれん)

山口:茅場町の天ぷら屋「みかわ」さん。現在はお店を閉められているという情報もあるのですが、先代の早乙女哲哉さんは僕に「ウチに置いてある海老を見てごらんなさい。背中のところが45度に曲がっているでしょう。ウチではこういう海老しか揚げないんです。揚げたときの水分の抜け方がこの角度によって全然変わってくるんです」と言うんです。

そして実際に揚げられると「早く食べな」と言いました。揚げてからたった15秒で海老の中に残っている甘さと渋さが飛んでいってしまうそうです。30秒経つとまったく変わってしまうとのことでした。僕は揚げたての海老をはふはふしながら食べました。それにしてもみかわさんの天ぷらはパリッと江戸の味がしました。

日本地図を作った伊能忠敬が好きだった食べ物とは?

日本橋茅場町二丁目十二番地に行くと「地図御用所跡」と書かれた案内板が建てられている。山口さんは「ぜひ行ってみて下さい」と勧める。山口:ここは初めて日本地図を作成した、あの伊能忠敬の住居、そして終焉の地なのです。伊能忠敬は日本地図を作った人物としてあまりにも有名ですが、しかも日本全国を測量して実測による日本地図を完成させたのだから驚きです。

なぜ伊能忠敬は実際に歩いて、地図を作ろうとしたのだろうか。

山口:伊能忠敬は「地球の大きさがどれくらいか知りたかった」と言ったんですね。その頃の方々も“地球は丸い”ことは知っていたと思いますが、地球が丸いとするならば、丸い地球のどの辺りに日本があるか、今、自分がどこにいるのかを実際に歩いて確かめたいと。

すごいですよね。そんなスケールの大きな人がいたんですね。日本全国を自分の足で歩いて、測量して、地球規模で自らの存在を感じて、それを地図に落とし込んだ人。それが伊能忠敬なのです。

伊能忠敬が測量を始めたのは1800年のことだ。17年ほどをかけて、全国を歩いていく。

山口:伊能忠敬が歩き始めたときは56歳でした。なんと73歳になるまで、全国の海岸、山、川辺などを歩いて、測量したのです。

伊能忠敬はできあがった地図の断片を茅場町の自宅に送りつけていました。大金持ちで、弟子がたくさんいたので、その弟子たちが地図の断片を貼り合わせていったのです。しかし実際に地図が完成したのは、伊能忠敬が亡くなってから、3年後のこと。伊能忠敬の頭の中には日本地図が入っていたと思いますが、完成した地図を見ることができないまま、亡くなってしまったのです。日本地図ができあがったのは1821年のこと。「大日本沿海輿地全図」と呼ばれていますが、この地図こそ日本の姿がそのまま描かれたものです。

そんな伊能忠敬は日本全国を歩きながら、一体何を食べていたのだろうか。

山口:“全国のおいしいものがいっぱい出てくるだろうな”と期待しながら伊能忠敬の日記(伊能忠敬の測量日記)を見ていると、彼はいつも同じものを食べていました。お弁当です。

彼が好きだったものは紫蘇巻き唐辛子のようです。伊能忠敬は千葉県佐倉市の出身で、佐倉のあたりでは、らっきょうがたくさん獲れたそうなんですけど、らっきょうも大好きで、それから紫蘇巻き唐辛子、それに金山寺味噌という3種類をお弁当のおかずに入れて、食べていたそうです。

しそ巻き唐辛子は青唐辛子を一本ずつ大葉でくるっと包んで、たまり醤油の中に漬け込んだものだ。

山口:千葉から宇都宮や日光あたりまでは、袋に入ったしそ巻き唐辛子がたくさん売っています。北関東の方達はお好きな方が多いと思いますが、食べてみるとやはり辛い。でもご飯が進みます。時々らっきょうをぽりぽりしながら、甘い金山寺味噌を口に運んだらおいしいかなと思います。おそらく、しそ巻き唐辛子が伊能忠敬の元気の源だったんだと思います。皆さんもしそ巻き唐辛子が入ったお弁当を持って、伊能忠敬のように元気に日本中を旅してみませんか。

(構成=中山洋平)

この記事の続きを読むには、

以下から登録/ログインをしてください。

関連リンク

30周年「ラブシャ」ステージに立ったOmoinotake「ザ・パーフェクト黒ラベル」を片手にライブの感想と今後の展望語る

30周年「ラブシャ」ステージに立ったOmoinotake「ザ・パーフェクト黒ラベル」を片手にライブの感想と今後の展望語る SixTONES・ジェシー、suis from ヨルシカ、堀込泰行ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月5日(金)~9月12日(金)】

SixTONES・ジェシー、suis from ヨルシカ、堀込泰行ほかJ-WAVEのゲスト情報【9月5日(金)~9月12日(金)】 別所哲也、60歳の節目を迎えた誕生日にプレミアムライブ&トーク! 豪華ゲストと彩る一夜限りの“リスナー感謝祭”イベントを開催【オフィシャルレポート】

別所哲也、60歳の節目を迎えた誕生日にプレミアムライブ&トーク! 豪華ゲストと彩る一夜限りの“リスナー感謝祭”イベントを開催【オフィシャルレポート】 Suchmos・YONCE&TAIHEI、町田啓太、ゆでたまご・嶋田隆司ほかJ-WAVEのゲスト情報【8月29日(金)~9月5日(金)】

Suchmos・YONCE&TAIHEI、町田啓太、ゆでたまご・嶋田隆司ほかJ-WAVEのゲスト情報【8月29日(金)~9月5日(金)】 18年続くラジオ番組は、「リスナーの代表として話す」感覚を⼤切に。J-WAVE『RADIO DONUTS』渡辺祐&⼭⽥玲奈が語る

18年続くラジオ番組は、「リスナーの代表として話す」感覚を⼤切に。J-WAVE『RADIO DONUTS』渡辺祐&⼭⽥玲奈が語る